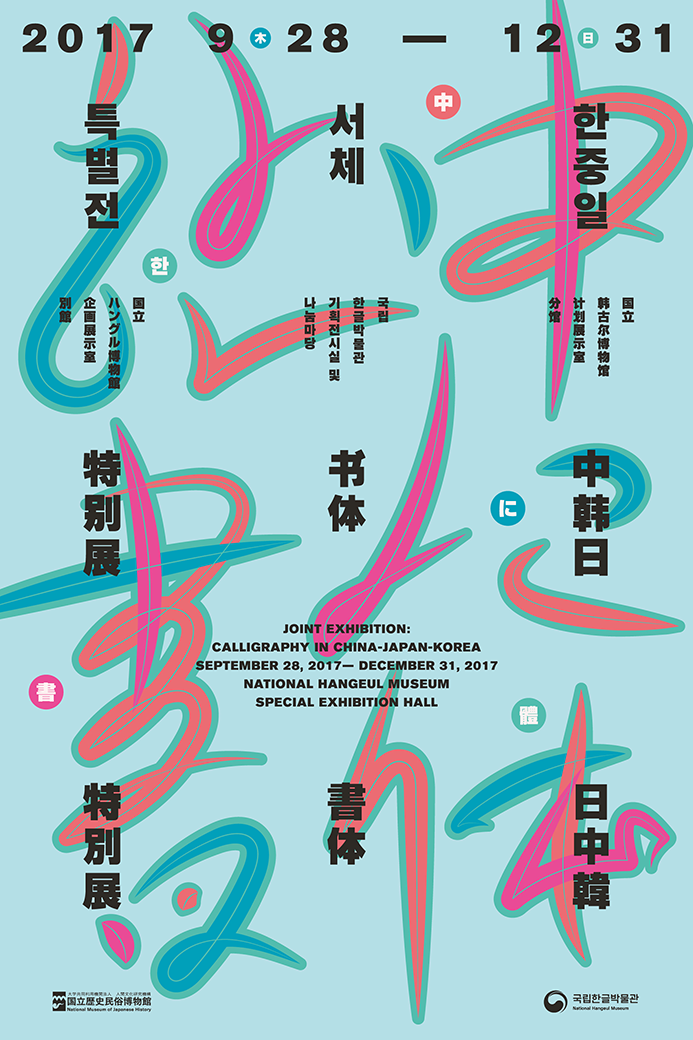

한중일 서체 특별전

-

- 기간

- 2017.09.28.(목) ~ 2017.12.31.(일)

-

- 장소

- 기획전시실, 나눔마당

그림문자에서 시작한 문자의 역사는 기원전 3천여 년을 거슬러 올라가고 그 이후로 수많은 변화와 자질이 뒤섞여 전 세계로 3천여 개 문자가 쓰이고 있다. 그러나 다양한 손 글씨를 폰트가 대체하고 있는 현대에 이르러서도, 인간의 선험적 심미감각에서 연유한 문자 쓰기는 다시 문자 그리기라는 원시적 형태의 글자와 조우하게 된다.

중국, 일본, 한국 지정학적으로 근접한 세 나라는, 한 집안 형제처럼 전쟁과 화친과 교린을 통하여 특산물과 서적, 기술을 공유하며 수십 세기를 지나왔다. 삼국의 문화는 수세기 동안 사용한 한자를 중심으로 습합해 왔으며, 동시에 2천여 년 전 기록매체인 붓을 통해 교감하고 있다. 즉 서예와 서법과 서도라는 이름으로 현대 삼국은 붓으로 글자를 그려내는 창작 활동을 지속하고 있는 것이다.

이번 전시는 삼국의 대표적인 서체자료를 통해 각 문자가 지향하는 조형미를 한 자리에서 비교해 보려고 한다. 구체적인 지남철로는 좌우와 상하의 균형 감각과 결구(結構), 그리고 힘의 안배에서 풍겨나는 필세(筆勢)와 그 기운을 느낄 수 있기를 바라는 마음에서, 획을 따라가고 혹은 직접 붓을 들어서 체험해 보는 서체 잔치를 펼치려고 한다. 원초의 나로 돌아가는 체험, 그것을 누리는 잔치가 될 것이다.

1부 중국 - 유구한 역사 한문 서체

전설상에 전해지는 중국 황제의 사관 창힐의 서계와, 뼈나 쇠붙이로 도기 위에 새긴 각획부호(刻劃符號)를 굳이 언급하지 않더라도 중국의 문자, 한자漢字는 그 시원이 기원전 1500여 년 전으로 거슬러 올라간다. 바로 갑골과 청동 기문 등이 그것이다.

글자다운 모습을 갖춘 갑골은 은나라 유적지에서 집중적으로 발견되는데 그 시기는 기원전 천삼백여 년부터 천백여 년의 200년의 문자로, 왕실과 왕실 주변의 점복占卜기록이다. 서체는 대칭성에 바탕을 둔 공간 배분에서 좀 더 추상화된 문자로 바뀌는 모습이 보인다.

이른바 금문金文이라고 하는 청동 솥이나 쟁반, 술잔 등에 새긴 글자의 출현은 전국시대(기원전1122-221)의 산씨반이 대표적이고, 돌에 새긴 석문石文으로는 석고문이 있다. 질박한 모습을 보이는 이러한 글씨들을 대전大篆이라고 한다.

이사가 만들었다고 하는 소전小篆 역시 대전처럼 동일한 글자 폭을 갖으며 상형에 가까운 고졸한 조형성을 지니고 있으나, 전서체는 글씨는 쓰는 시간이 다른 글씨체에 비해 오래 걸린다. 이 때문에 시간을 단축시키고자 고심하여 전서를 변형한 서체가 진·한 시기 정막의 예서이다.

그 뒤 위·진·남북조 시기(220-589)에 이르기까지 종요(해서), 육기(장초) 왕희지(행서) 등에 의해 해서, 행서가 다양하게 출현하고, 다시 수·당·오대 시기(589-960)를 지나면서 구양순, 우세남, 저수량, 장욱, 안진경, 회소 등의 걸출한 작가를 배출하여 해서, 행서, 초서의 완성과 함께 화려한 서체의 꽃을 비우게 된다.

전서와 예·해서 그리고 행 · 초서의 서체를 가만히 들여다보면, 그들의 획은 글자를 쓰는 속도감과 긴밀한 관계임을 발견하게 된다. 즉 해서가 행서로 변화하면서 보여주는 속도감은 필획의 단정함과 이지러짐이라는 극명한 시각적 차이를 보여 주는 것이다.

유구한 역사를 갖고 있는 중국의 서체에서 이러한 필획의 차이를 느끼게 될 것이다.

▲ 갑골문(중국 은허박물관, 숙명여자대학교박물관)

서체: 한자의 가장 오래된 형태로, 그림 글씨보다는 진보된 단계이다. 자형의 특징은 좌우 방행의 구분이 없고, 직선과 모지거나 둥근획으로, 서체가 가늘고 길다.

자료: 거북 배에 예리한 공구로 새긴 글씨이다. 내용은 제사·전쟁사냥·질병 등의 길흉에 관한 것을 적었으며, 복사(卜辭)라고 한다.

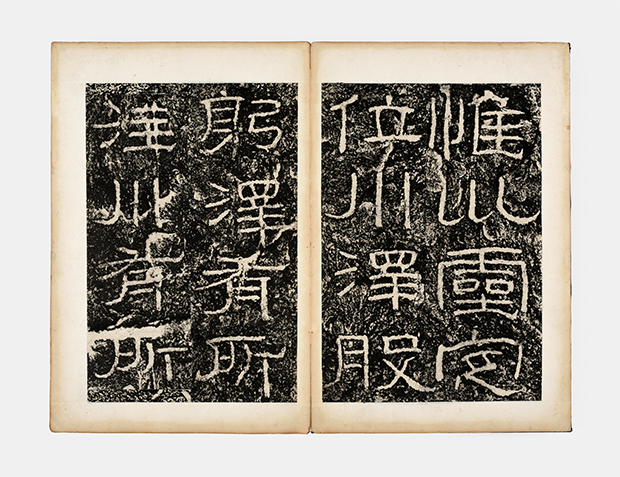

▲ 서협송(최민렬 소장)

서체: '골격이 많고 살점이 적으며, 힘이 많고 근력이 풍부한' 예서체이다. 글자의 크기가 일정하지 않고, 조형은 크고 넓으면서 표일하다.

자료: 한나라 무도(武都)의 태수가 서협의 각도(閣道)를 수리한 공적을 기리기 위해 만든 너럭바위에 새겨 넣은 글씨이다.

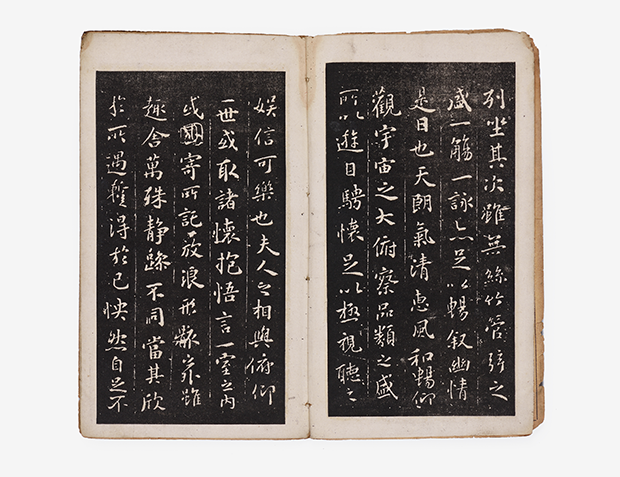

▲ 난정서(국립제주박물관)

서체: 난정서는 중국 동진의 왕희지가 쓴 행서의 모범이 되는 법첩이다. '천하제일행서'로 불리어지며 자유자재하게 신선과 같이 노니는 정신적 조화의 경지로 평가된다. 전아(典雅)하고 힘차며, 귀족적인 기품이 높다.

자료: 동진 353년 3월 3일 저장성 소흥의 회계산 자락에 있던 난정에서, 당시의 유명한 선비 41명이 모여 흐르는 물에 잔을 띄우는 놀이를 하고 시흥에 젖었다.

2부 일본 -

실용적인 문자, 가나 서체

일본서예는 백제의 아직기(阿直岐)와 왕인(王仁)이 한자를 전래하면서 시작되었고 중국과 한국의 서예를 수용하고 그 영향관계 속에서 독자적인 서예문화를 구축하게 되었다.

서성(書聖) 왕희지의 서법을 교본으로 삼아 연구하고 공부하면서 일본서예를 대표하는 삼필(三筆: 空海, 嵯峨天皇, 橘逸勢)과 삼적(三跡: 小野道風, 藤原佐理, 藤原行成)을 낳게 되고 그들의 활약은 일본 서예의 초석(礎石)이 되어 많은 서가(書家)를 배출하기에 이르게 된다.

일본서예의 가장 큰 특징은 가나서예이다. 일본어표기를 위해 한자의 음훈(音訓)을 빌려 쓴 만요가나(萬葉仮名)가 근간이 되어 『추추첩』를 시작으로 소우가나(草仮名)를 거쳐 히라가나가 만들어지고 가나서예의 예술이 유행하게 된다.

가나서예는 아름답고 세련미가 있는 연결선과 고풍스럽고 맑은 먹색이 독특한 매력이며 또한 글씨의 구성도 한문 서체의 행서, 초서를 파괴한 자유스런 구성으로 여백의 아름다움을 만들었고 그것은 현대의 다채로운 색지의 발전을 불러오게 하였다.

현재 일본서예는 가나서예를 비롯해 한문서예, 전위서예, 대자서 등 그 변화의 폭이 넓어졌으며 일상생활에 활용되는 캘리그라피(디자인서예)와 디지털서예에 이르기까지 서예의 영역과 범위가 광대해졌다.

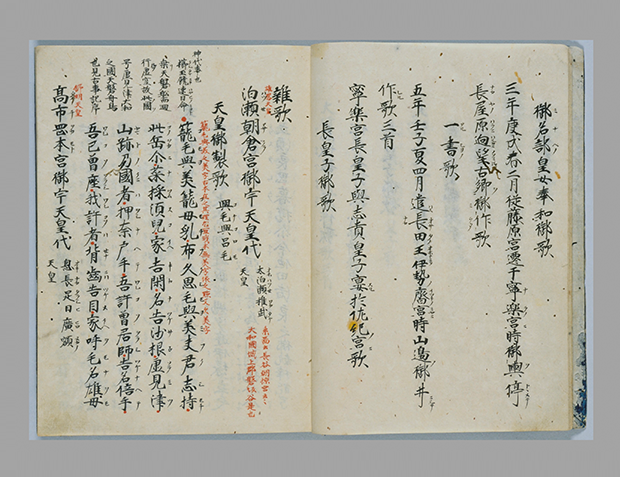

▲ 만엽집(일본 국립역사민속박물관)

서체: 해서에 가까운 흘림 글씨로서, 글자의 크기 차이나 선의 굵기 변화가 없는 단정한 해서를 바탕으로 하였다.

자료: 『만요슈』는 히라카나로는 쓰이지 않았지만 히라카나가 성립되기 이전의 만요가나(일본어음을 한자어로 표기한 방법)로 쓰인 모습을 알 수 있다.

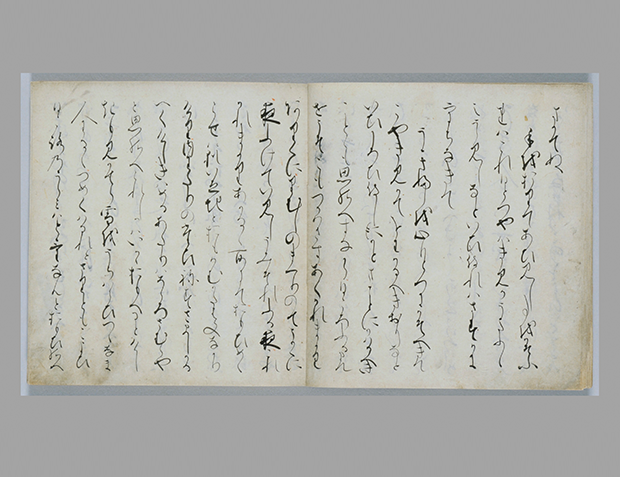

▲ 원씨물어(일본 국립역사민속박물관)

서체: 흐트러짐 없는 정확한 운필은 결구의 짜임새를 굳건히 하여 글씨의 품격이 절로 느껴진다. 군더더기 없는 깔끔한 붓 선과 경건한 글씨의 흐름은 절제된 글씨의 멋을 맘껏 뽐내고 있다.

자료: 일본 최고의 고전 작품이며, 11세기 초 한 여류작가에 의해 쓰여진 장편소설이다.

3부 한국 - 과학적인 문자 한글 서체

한글의 서체는 한글 창제 이후로 그 시작점이 분명하다. 1446년 한글의 제자 원리와 음운체계 등을 해설한 해례본 훈민정음이 반포된 이후로 한글은 왕실과 사대부, 민간에서 활발하게 사용하게 되었고 현대에 이르고 있다.

한글의 서체는 창제 이후 500여 년의 조선시대를 거치며 다양한 판본의 한글 고체가 변형을 거듭하고 다시 필사본을 통해 한글 고체, 궁체, 민체가 자유롭게 창작되고 정착되었다.

고체는 판에 새긴 판본체와 비슷한 모양으로, 획의 굵기가 일정하고 자형이 사각형에 가까우며 좌우 대칭의 자형을 이룬다.

궁체는 조선시대 궁중에서 시작되어 발전해 온 한글 서체로 정자와 흘림으로 구분된다. 정자체는 단정하고 섬세하며, 흘림체는 강약과 속도에 따라 뛰어난 시각미를 갖추고 있다. 민체는 한글이 반포된 이후 서민들이 사용했던 글씨체로, 격식을 따르지 않은 자유분방한 모습과 어수룩하면서도 풍부한 표정과 리듬감이 있다.

이러한 다양한 한글 서체들은 이후 근현대시기 납활자, 사진식자, 컴퓨터식자라는 격변하는 인쇄환경을 통하여 현대적 활자체로 자리잡게 되었다. 이번 전시에서는 조선시대에 쏟아져 나온 각종 서체를 통해 한글 서체의 원류를 찾아보고 현대의 우리에게 시사하는 의미를 짚어보고자 한다.

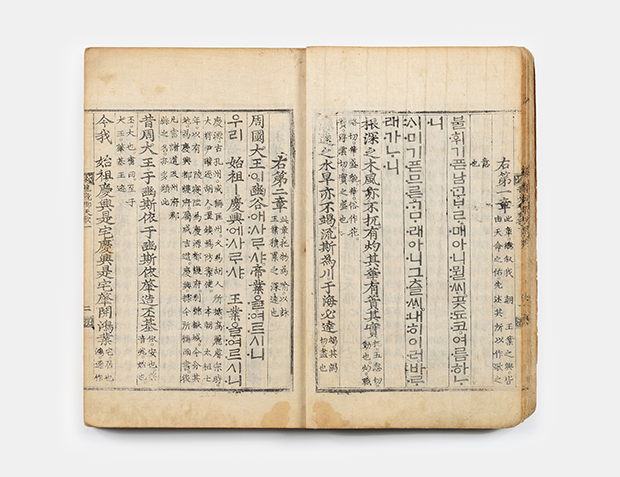

▲ 용비어천가(국립한글박물관)

서체: 한글 창제 당시의 정사각형 서체와 좌우 대칭의 구조를 가지며, 붓끝을 가운데 모으는 필획에서 약간의 필사가 가미된 훈민정음체이다. 전반적으로 자형이 넉넉하고 근엄하고 단정한 느낌을 준다.

자료: 《용비어천가》는 10권 5책의 목판본으로 한글로 엮은 최초의 책이다.

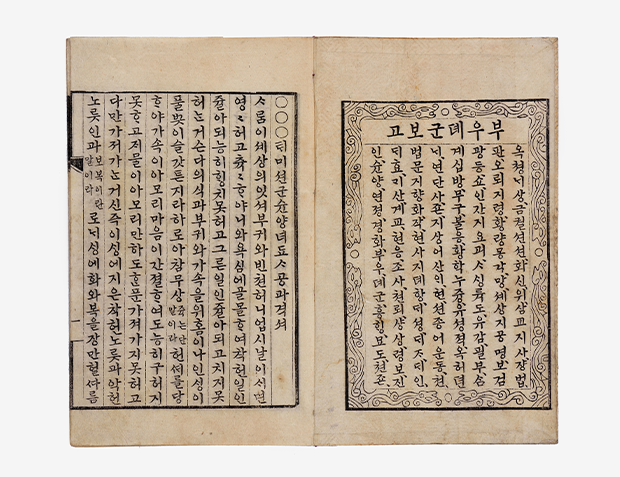

▲ 공과격서(국립한글박물관)

서체: 한글 정자의 기본적인 틀을 갖춘 서체로, 세로획은 비교적 굵은 데다 시작 부분의 꺾임이 뚜렷하고 끝부분도 가급적 붓끝을 모아 뾰족하게 마무리했다.

자료: 일상적인 행위를 선(善)과 악(惡), 즉 공(功)과 과(過)로 나누고, 그 정도의 차이를 수량화하여 구체적으로 따져 정하고 분류한 책이다.

▲ 곤전어필(국립한글박물관)

서체: 궁서의 흘림 중에서도 자폭이 넓고 필획이 강건하다. 세로획은 기필 부분의 꺾임이 적고, 가로획은 대체로 수평을 유지하여 자형이 평평한 가운데 궁서의 기초적인 자형 위에 거칠고 강렬한 필획과 빠른 붓의 속도를 가미하였다.

자료: 효의왕후 김 씨가 《만석군전》과 《곽자의전》을 한글로 직접 베껴 쓴 책이다.

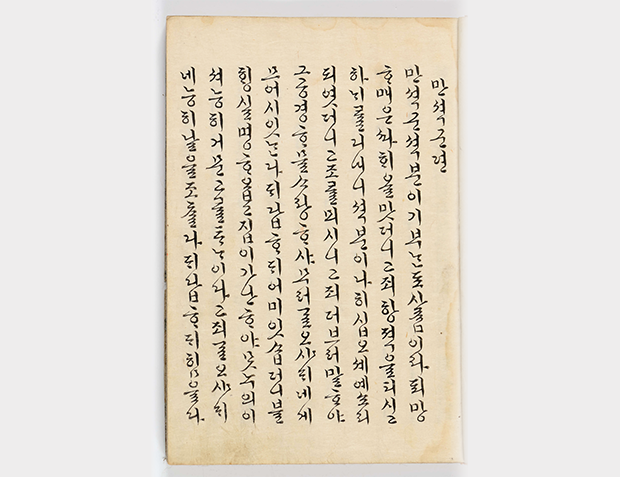

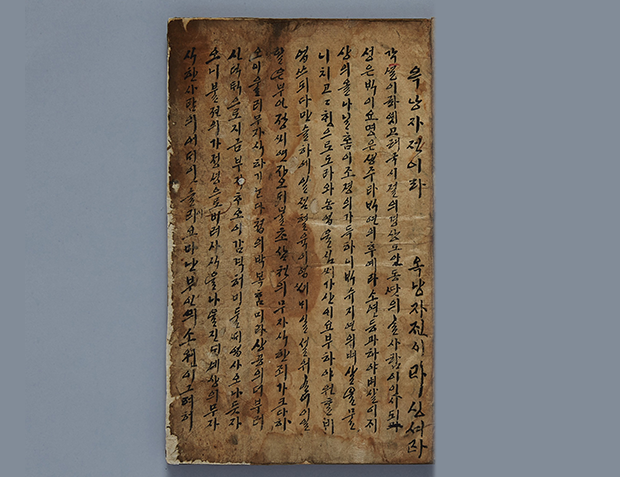

▲ 옥낭자전(국립한글박물관)

서체: 우 상향의 가파른 기울기와 일관된 자형을 띠는 흘림체로, 중간 중간에 좌 하향의 글자들을 뒤섞어 통일된 가운데 변화를 주었다. 전반적으로 직선 위주의 강건한 필세와 질박한 맛이 깃들어 있다.

자료: 작자 및 연대 미상의 한글 고전소설이다. 내용은 주인공 이시업이 역경을 겪게 되자 약혼녀 옥랑이 남장을 하고 대신 감옥에 갇혀 적극적으로 문제를 해결한다. 결국 누명이 벗겨지고 둘은 혼례를 올려 부귀영화를 누렸다는 것이다.

담당부서 : 전시운영과 (전화번호 : 02-2124-6324, 6327, 6335)

하단메뉴 영역

예약하기

예약하기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.