박물관 공감

한글 공감

한박웃음 참여 행사

-

참여 행사

국립한글박물관 관람하고,

참여 행사

국립한글박물관 관람하고,

인증사진을 남겨보세요! -

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

-

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

박물관은 지금

박물관 소장품

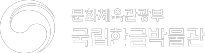

『서궁일기』, 『삼강행실도(언해)』,

『고열녀전(언해)』

서울시유형문화유산 지정되다!

국립한글박물관의 소장품 중 『서궁일기』, 『삼강행실도(언해)』,

『고열녀전(언해)』 3점이 서울시유형문화유산으로 공식 지정되며

문화적 가치를 한층 더 높게 인정받았습니다.

이에 따라 국립한글박물관에 소장된 지정문화유산은

『정조한글어찰첩』, 『청구영언』 등 보물 9점을 포함하여

총 24건 257점으로 확대되었습니다.

과연 『서궁일기』, 『삼강행실도(언해)』, 『고열녀전(언해)』

이 3점의 자료는 어떤 과정을 거쳐 국립한글박물관의

소장품이 되었고, 또 무슨 내용을 담고 있을까요?

이번 호에서는 새롭게 지정된 문화유산들이

어떻게 관리되고 활용되고 있는지, 담당자들의 목소리를 통해 확인해보았습니다.

국내외 각지에 흩어져 있던 한글문화유산,

담당자들의 노력 끝에 국립한글박물관의 품으로

국립한글박물관은 국내외 각지에 흩어져 있는 한글문화자원들을 두루 조사하여 수집하는 데 중추적 역할을 하고 있습니다. 공고와 경매를 통해 이러한 귀중한 자료들을 모으는 과정은 단순한 수집을 넘어 우리 문화의 보존과 재조명에 깊은 의미를 더하고 있습니다. 이번에 서울시유형문화유산으로 지정된 『서궁일기』, 『삼강행실도(언해)』, 『고열녀전(언해)』 역시 국립한글박물관이 수년간 기울인 노력으로 수집된 보물들입니다. 이 자료들이 어떤 방식으로 수집되었는지 살펴보기 전에, 우리가 먼저 이해해야 할 것은 이 자료들이 지닌 독특하고 중요한 가치입니다. 하단의 표와 사진을 통해 그 가치를 한층 더 깊이 이해해 보겠습니다.

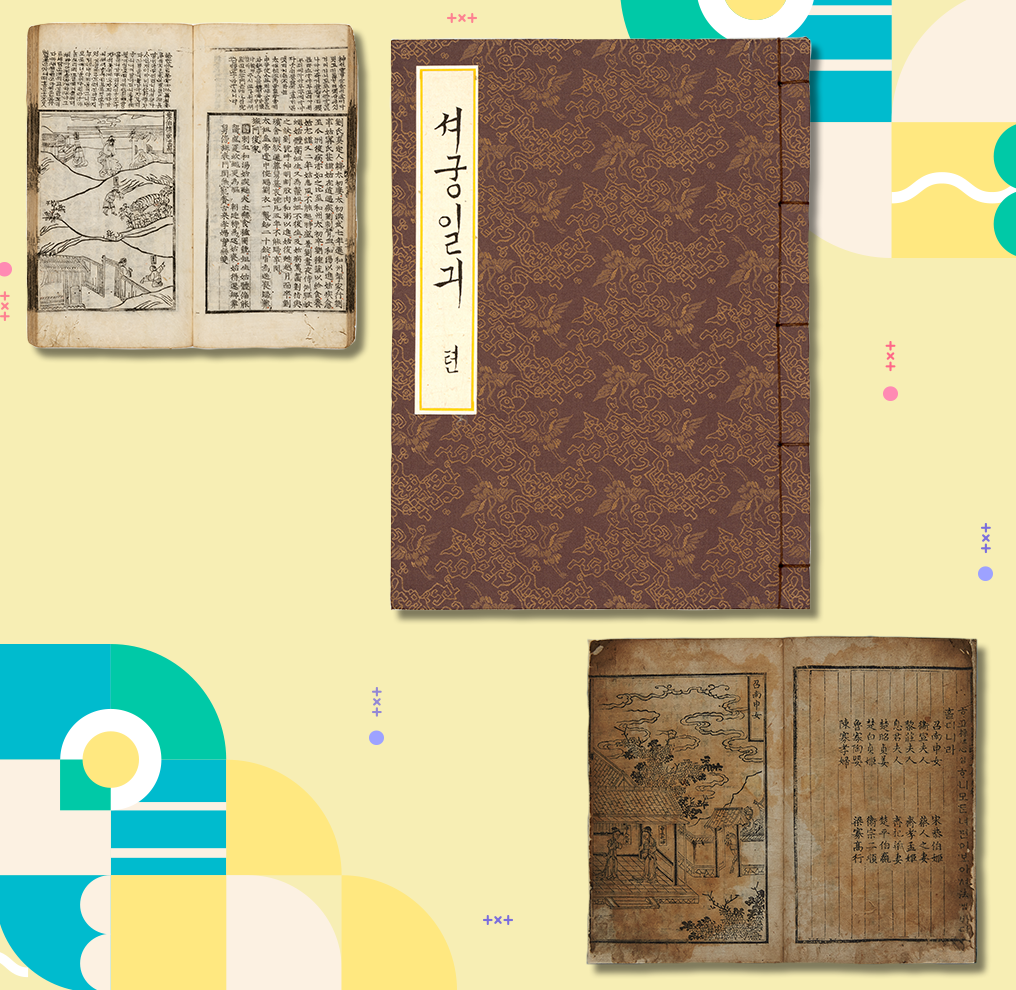

▲ 『서궁일기』 내지 첫 번째 면(시작 부분)

▲ 『서궁일기』 내지 첫 번째 면(시작 부분)

『서궁일기』는 조선 14대 왕 선조의 계비 인목왕후와 아들 영창대군의 삶을 담은 기록문학 작품입니다. 실록(實錄) 등의 사료에서는 찾아볼 수 없는 조선 왕실 여성의 삶과 당시 풍속을 생생하게 보여 주고 있어 국어사 및 국문학, 역사 등 여러 분야에서 가치가 높습니다. 국립한글박물관이 소장한 『서궁일기』는 현전하는 여러 이본 중에서도 원본에 가장 가깝고 필사 시기(1846~1847)가 빠른 것이 특징입니다.

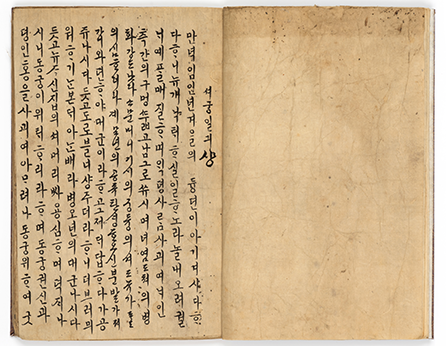

▲ 『삼강행실도(언해)』 (효자도 중 <누백포호>)

▲ 『삼강행실도(언해)』 (효자도 중 <누백포호>)

『삼강행실도』는 백성들을 교화할 목적으로 효자, 충신, 열녀의 이야기를 엮어 만든 책입니다. 먼저 1434년 한문본으로 만들어진 것을 1490년 우리말로 번역하여 다시 간행했습니다. 국립한글박물관이 소장한 『삼강행실도(언해)』는 1490년 간행한 초간본을 바탕으로 하여, 1580년에 전라도 곡성현에서 다시 만든 책으로, 이 책과 동일한 판본은 현재 3종이 존재하는 것으로 알려져 있으며, 국내에는 국립한글박물관에 있는 것이 유일합니다.

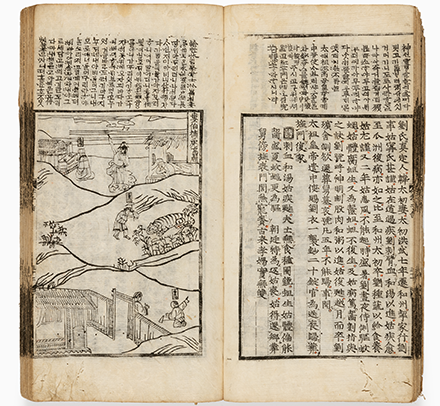

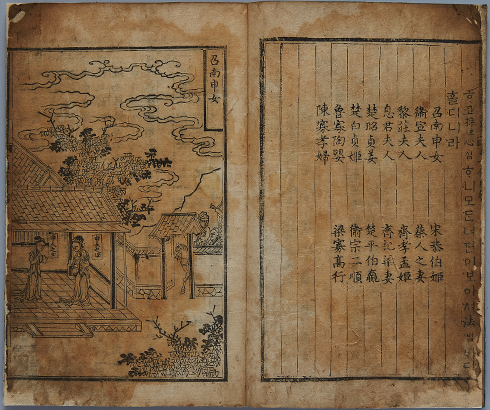

▲ 『고열녀전(언해)』 (<소남신녀(召南申女)>)

▲ 『고열녀전(언해)』 (<소남신녀(召南申女)>)

『고열녀전(언해)』는 중국 한나라 때 유향(劉向)이 편찬한 『고열녀전』을 조선 중종 때 우리말로 번역하여 총 8권으로 간행한 책입니다. 모범이 될 만한 여성들과 나라를 어지럽히거나 망하게 한 여성들의 이야기를 실었습니다. 국립한글박물관이 소장한 『고열녀전(언해)』는 1543~1544년 간행된 현전 유일의 목판본으로 권4인 『정순전(貞順傳)』에 해당합니다.

여기서 한 걸음 더 나아가 이 세 건의 자료가 어떤 과정을 거쳐 국립한글박물관의 수장고에 안착하게 되었는지 살펴보겠습니다. 자료 수집을 담당했던 고은숙 학예연구관은 “『서궁일기』는 한글박물관이 2021년 공개구입을 통해 수집한 자료예요. 기존에 학계에서 홍기원본으로 부르던 자료로, 정명공주(인목대비와 함께 『서궁일기』의 저자로 추정)의 후손인 풍산 홍 씨 집안에서 소중하게 간직해 오던 자료입니다.”라고 말했습니다.

또한 『삼강행실도(언해)』에 대해서는 “1580년 전라도 곡성현에서 간행되어 임진왜란 때 일본인 가문에 소장되었다가, 다시 고국으로 돌아온 책입니다. 고서 수집가가 일본 고서점을 통해 이 책을 구입했고, 국립한글박물관이 2018년에 공개구입을 통해 수집했습니다.”라고 언급했습니다. 마지막으로 『고열녀전(언해)』에 대해서는 “한글박물관이 2014년 경매를 통해 구입한 자료예요. 이듬해 한글박물관이 발행한 『소장자료총서 2: 여러 여성들의 이야기』를 통해 학계 및 언론에 공개되면서 비상한 관심을 받았습니다. 조선왕조실록 등에 기록으로만 전하던 책이 실체를 드러냈기 때문이었죠.”라고 설명했습니다.

안정적인 수장 환경에서의 영구적 보존,

연구서 간행과 전시 출품을 통한 대국민 서비스 제공

서울시유형문화유산으로 지정된 세 건의 자료는 국립한글박물관의 철저한 관리 아래 보존되고 있습니다. 특히 『고열녀전(언해)』과 『삼강행실도(언해)』는 박물관의 소장자료총서를 통해 정밀한 영인 작업과 현대어 번역이 진행되었습니다. 국립한글박물관에서 수집한 자료들은 각 재질별 특성에 맞춘 첨단 온습도 조절 시스템과 다중 보안 장치를 갖춘 수장고에서 세심하게 관리되고 있습니다. 한글로 간행된 서적이 주를 이루는 만큼, 종이 자료의 보존에 적합한 포장재와 격납 상자를 사용하여 자료를 안전하게 관리하고 있습니다. 또한 이러한 소중한 문화유산을 널리 알리는 것 역시 박물관의 중요한 임무입니다. 이를 위해 박물관은 원본 자료의 손상을 최소화하는 범위 내에서 디지털 복제, 자료의 판독 및 현대어 번역, 그리고 전시 출품 등 다양한 방법으로 대중과의 소통을 강화하고 있습니다.

▲ 『서궁일기』 조사 및 실측 현장

▲ 『서궁일기』 조사 및 실측 현장

▲ 『고열녀전(언해)』 한지 및 목상자 포장 현장

▲ 『고열녀전(언해)』 한지 및 목상자 포장 현장

국립한글박물관의 자료를 관리하고 있는 김미미 학예연구사는 “『고열녀전(언해)』과 『삼강행실도(언해)』의 경우, 국립한글박물관에서 발간한 소장자료총서에 자료의 전체 사진과 현대어 번역문이 실려 있어요. 소장자료총서는 국립한글박물관 도서관이나 디지털한글박물관 누리집에서 누구나 자유롭게 이용하실 수 있습니다. 또 『삼강행실도(언해)』는 한글박물관 상설전시 <훈민정음, 천년의 문자 계획>에 주기적으로 원본이 전시되고 있습니다. 자료의 손상을 막기 위해 원본과 복제본을 번갈아 전시하고 있으니, 박물관에 오셔서 우리나라에 하나뿐인 희귀 판본 『삼강행실도(언해)』를 직접 보시면 좋겠어요.”라고 박물관의 대국민 서비스에 대해 소개했습니다.

국립한글박물관은 2014년에 개관한 이후 지속적으로 시대와 주제를 아우르는 한글문화자원을 수집하고 보존하는 데 힘쓰고 있습니다. 또한 앞으로도 소장 가치가 높은 문화유산들을 확보해 연구하고, 전시와 다양한 프로그램을 통해 국민에게 널리 알릴 계획입니다. 한글의 가치를 재조명하고, 우리 문화의 깊이와 넓이를 보여주는 국립한글박물관의 행보에 많은 관심을 기울여 주시길 바랍니다.

특집 기사

특집 기사

기획 기사

기획 기사

박물관은 지금

박물관은 지금

소장품 이야기

소장품 이야기

반갑습니다

반갑습니다

한글 이모저모

한글 이모저모

슬기로운 한글 생활

슬기로운 한글 생활