박물관 공감

한글 공감

한박웃음 참여 행사

-

참여 행사①

여러분의 소중한 의견을

참여 행사①

여러분의 소중한 의견을

들려주세요! -

참여 행사②

“한박웃음과 누리 소통망

참여 행사②

“한박웃음과 누리 소통망

구독해 보세요!” -

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

-

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

소장품 이야기

점으로 그린 꿈, 훈맹정음!

시각장애인의 권리를 누리다

국립한글박물관 상설전시실 유물을 관람해 본 경험이 있나요? 상설전시실에 전시된 주요 유물들은 종이 책이 많고, 오래된 책들은 한자가 섞인 것이 많습니다. 역사적으로 의미가 있고 우리에게 소중한 한글 유물이라 하더라도 관람객들이 그 내용을 깊이 있게 이해하기에는 어려운 경우가 있습니다. 박물관에서 전시를 기획하는 학예사들은 관람객들이 유물을 즐겁게 감상할 수 있도록 유물을 둘러싼 이야기들을 쉽게 풀어서 설명하거나 다양한 감각을 통해 체험할 수 있도록 많은 노력을 기울이고 있습니다.

그중에서도 문화적 사각지대에 놓여있는 시각장애인이 한글 유물을 쉽게 이해할 수 있도록 국립한글박물관은 지난해에 상설전시 대표 유물 음성해설 자료를 만들었습니다. 한글 유물을 이야기로 풀어내는 전문가, (사)현장영상해설협회와 함께 국립한글박물관의 상설전시 대표 유물인 ‘세종을 상징하는 도장(어보), 훈민정음, 삼강행실도 언해본, 정조한글편지첩, 홍길동전, 사민필지, 말모이 원고, 독립신문, 훈맹정음, 공병우타자기’ 총 10점의 유물을 가지고 시나리오 작업을 거친 후에 전문 성우가 참여하였습니다.

시각장애인들이 유물의 세부적인 부분까지 감상할 수 있도록 실로암시각장애인복지관 이용자와 서울맹학교 고학년 학생들에게 음성 자료를 들려준 뒤 심층 인터뷰를 진행하여 그 결과를 반영했습니다. 현재는 국내외 전시 감상용 앱인 큐피커를 통해서 들어볼 수 있으며, 2025년 국립한글박물관 교육 공간 증축이 (’24.10.~’25.10.)이 완료되면, 장애인을 위한 공감각 체험 공간에서 다양한 감각으로 유물을 감상할 수 있을 것입니다.

공감각 체험 공간에서는 시각장애인이 촉지도로 전시 동선을 파악하고, 복제 유물 및 촉각 다이어그램을 통해 촉각 체험을 할 수 있습니다. 촉각 패널을 통해 유물의 내용을 이해하고 음성파일을 들어봄으로써 유물의 세부적인 부분까지 머릿속으로 그려볼 수 있을 것입니다. 이곳은 장애인과 비장애인이 함께 다양한 감각으로 한글문화를 경험할 수 있도록 장애물이 없는 공간으로 조성될 예정입니다.

보이지 않는 시각장애인의 상황을 전제로 하여 유물의 형태, 크기 등 시각 정보를 머릿속으로 상상해 그려볼 수 있도록 묘사하였고, 쉬운 단어와 구체적인 묘사, 간결한 문장을 위해 여러 차례 수정 작업을 거쳐 원고를 완성했습니다. 훈맹정음은 ‘유물과 관련된 인물 박두성에 대한 이야기, 점자 연구의 기준, 표준 정보(제목, 제작 연도, 재료, 크기(전체→세부), (위→아래) 등), 색채, 글꼴의 묘사, 세부 묘사, 역사적인 의미’ 순으로 설명을 합니다. 시각장애인을 위한 음성해설 자료를 만들기 위해 사전 작업으로 진행된 시나리오 원고를 소리를 내면서 읽고, 그 내용을 머릿속으로 그려본다면 좀 더 즐겁게 유물을 감상할 수 있을 것입니다. 지금부터 소리를 내면서 한번 읽어볼까요?

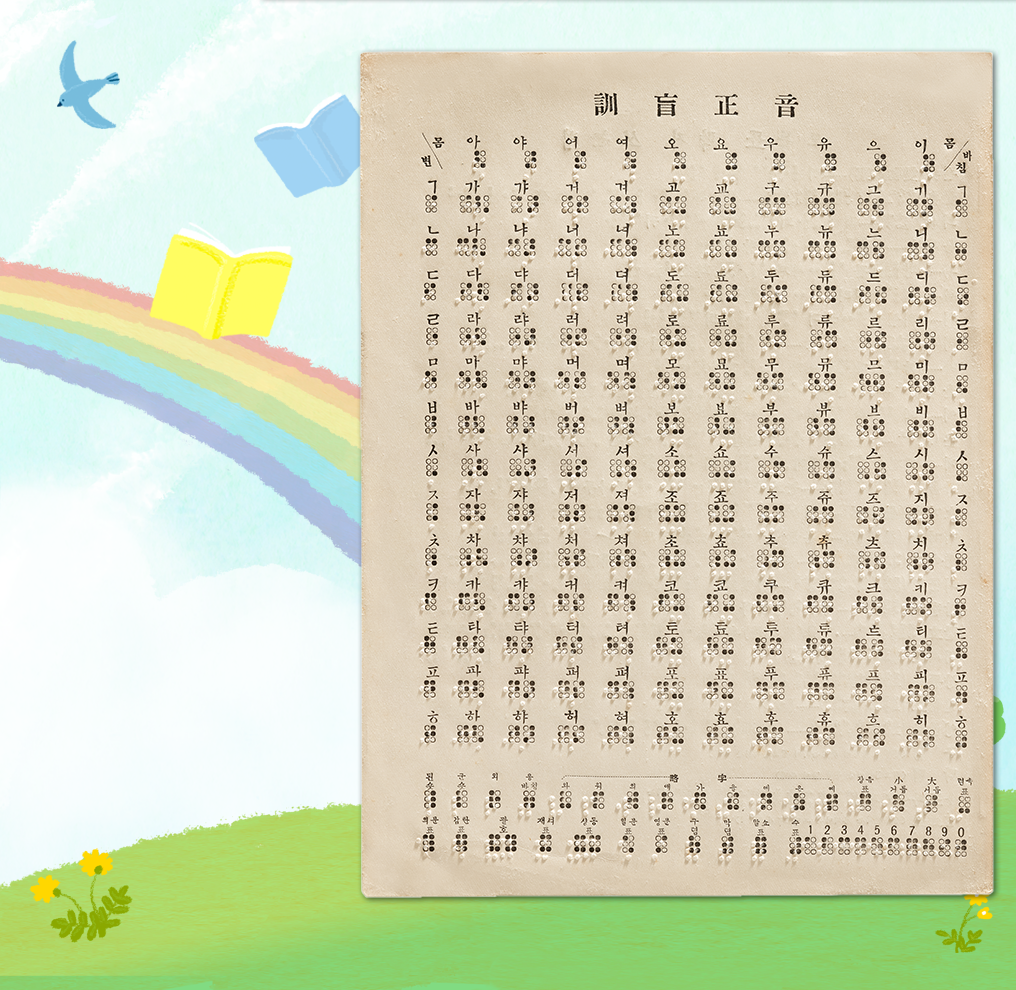

훈맹정음은 1926년 제생원 맹아부 교사 박두성이 시각장애인을 위해 만든 한글점자입니다. 훈맹정음(訓盲正音)이란 ‘시각장애인을 가르치는 바른 소리’란 뜻으로 점자로 된 훈민정음이랍니다. 강화도에서 태어난 박두성은 어의동 보통학교 교사로 근무하다가, 1913년 일제에 의해 제생원 맹아부가 설립되자 그곳의 교사로 발령을 받아 맹아교육에 몸담게 되었습니다. 박두성은 제생원 맹아부의 학생들이 침구, 안마 교육을 받기 위해선 무엇보다 한글점자부터 알아야 한다는 사실을 깨달았습니다. 당시 시각장애인들은 로제타 홀이 개발한 4점식 한글점자를 사용하였습니다. 박두성은 로제타 홀에게 한글점자를 6점식으로 고치자고 제안했으나 거절당하자 1920년부터 제생원 맹아부 학생들과 함께 본격적으로 한글점자 연구에 착수했습니다.

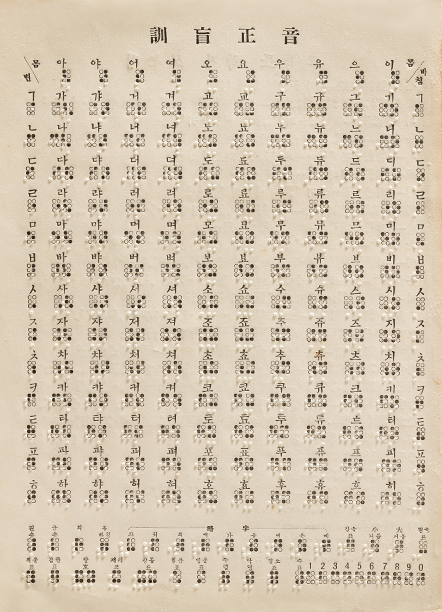

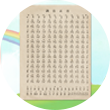

우선 박두성은 점자 연구에 있어서 다음 세 가지 기준을 정했습니다. 첫째, 배우기 쉬워야 할 것. 둘째, 점의 개수가 적어야 할 것. 셋째, 서로 헷갈리지 않아야 할 것. 그럼 훈맹정음을 한번 살펴볼까요? 가로 19.5cm, 세로 29.8cm 크기에 단면으로 된 점자 일람표가 있습니다. 살짝 누런색으로 변색됐지만, 비교적 잘 보존되어 있습니다. 무수히 많은 작은 한글과 점자들이 직사각형 모양의 지면에 빼곡하게 적혀 있는데요, 서체는 명조체이며 타자기로 글자를 쳐서 깔끔합니다. 제일 윗부분 중앙에는 한자 제목 ‘訓盲正音’이 적혀 있습니다. 내용은 가로 12칸, 세로 16줄로 구성되어 있는데, 글자나 기호 등이 행렬에 맞춰 나란히 배열되어 있습니다.

▲ 훈맹정음(1926년)

▲ 훈맹정음(1926년)

시각 장애인 교육을 위한 한글 점자

첫 번째 가로줄에는 ‘몸’이라 하여 모음이, 가장 왼쪽 세로줄에는 ‘변’이라고 하여 초성 자음이, 가장 오른쪽 세로줄에는 ‘바침’이라고 하여 종성에 쓰는 자음 점자가 순서대로 적혀 있습니다. 그 사이에는 가로 10자, 세로 13자씩 총 130자가 들어가 있는데, 초성에서 ‘ㅇ’이 빠져 세로 ‘변’이 13자입니다. ‘가’ 부터 ‘하’ 까지 세로 ‘변’과 가로 ‘몸’이 교차되는 지점에서 자음과 모음이 조합된 글자와 점자가 제시되어 있습니다.(세로줄 ‘가, 나, 다, 라, … 카, 타, 파, 하’, 가로줄 ‘가, 갸, 거, 겨, … 구, 규, 그, 기’ 등)

예를 들면 자음 ‘ㅁ’과 모음 ‘오’가 교차 되는 지점에는 ‘모’ 자가 표기되어 있습니다. 맨 아래 두 줄에는 점자 표현을 위한 여러 가지 기호가 표기되어 있습니다. 된소리, 약자, 장음, 반복어, 문장부호, 일문, 영문임을 알려주는 기호는 물론 1부터 0까지의 숫자를 표기했습니다. 각각의 글자와 기호, 숫자 아래에는 해당하는 한글점자를 적었는데 한글점자는 2열 3행으로 배치한 6개의 원 모양에 까맣게 색을 칠해 표현합니다. 왼쪽 위부터 오른쪽 아래 순서로 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6점입니다.

점자 표기의 예를 들면 초성 ‘ㄴ’은 맨 위 1행의 두 점인 1, 4점을 검은색으로 칠해 표기했습니다. ‘누’ 글자를 만들려면 1, 4점인 ‘ㄴ’에 1, 3, 4점인 모음 ‘ㅜ’를 더하여 나타냅니다. 박두성은 『맹사일지』에서 다음과 같이 훈맹정음은 누구나 쉽게 배울 수 있는 한글점자임을 강조했습니다. “점자는 어려운 것이 아니요, 배워 알기는 5분 동안이면 족하고, 읽기는 반날에 지나지 아니하여, 4~5일만 연습하면 능숙하게 쓰고 유창하게 읽을 수 있소.”

그는 한글점자 훈맹정음을 개발한 것에 그치지 않고 한글점자를 시각장애인에게 보급하기 위해서도 많은 노력을 기울였습니다. 조선점자연구회나 육화사를 조직해서 점자 강습회를 개최하거나 통신교육을 실시했습니다. 육화사(六花社)란 점자가 6점이란 것에 착안하여 정해진 단체명입니다. 또한 당시 기독교를 중심으로 한글을 가르쳤기 때문에 박두성은 점자성경을 출판하여 보급하였습니다. 이러한 훈맹정음 덕분에 오늘날까지도 시각장애인들이 한글점자를 마음껏 배워서 자신의 능력을 발휘할 수 있었습니다. 또한 훈맹정음은 광복 후에 점자투표까지도 가능하게 해주었습니다. 우리나라 시각장애인은 훈맹정음이 있어 일찍부터 국민으로서 권리를 당당히 행사할 수 있었던 것입니다.

기획 기사

기획 기사

박물관은 지금

박물관은 지금

소장품 이야기

소장품 이야기

반갑습니다

반갑습니다

한글 이모저모

한글 이모저모

슬기로운 한글 생활

슬기로운 한글 생활