한글 공감

한박웃음 참여 행사

-

참여 행사①

새해 복주머니에 들어갈

참여 행사①

새해 복주머니에 들어갈

한글 유물을 골라주세요! -

참여 행사②

한박웃음과 공식 유튜브

참여 행사②

한박웃음과 공식 유튜브

구독해 보세요! -

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

-

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

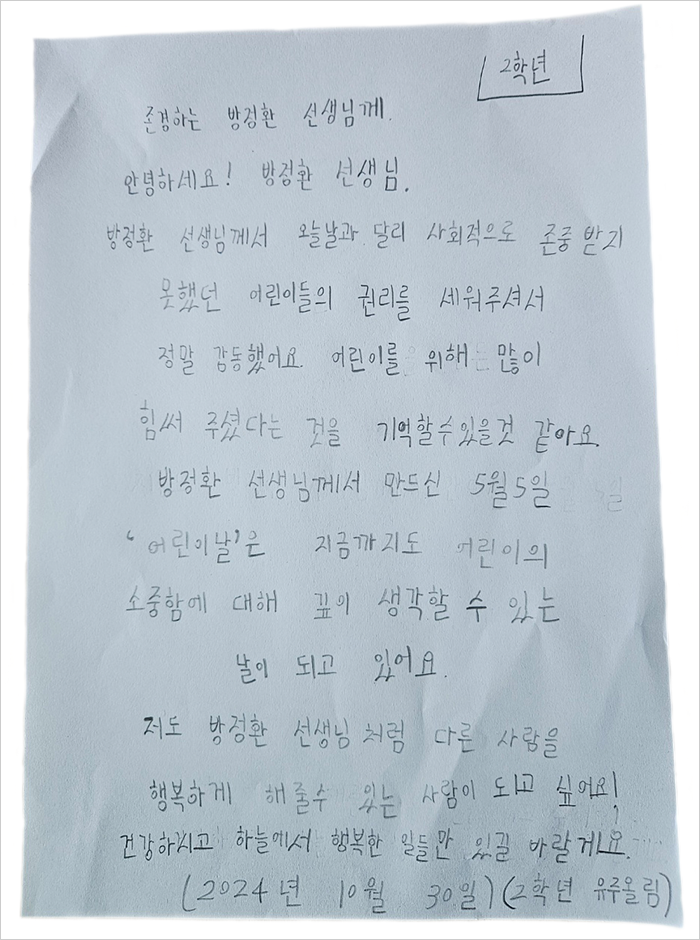

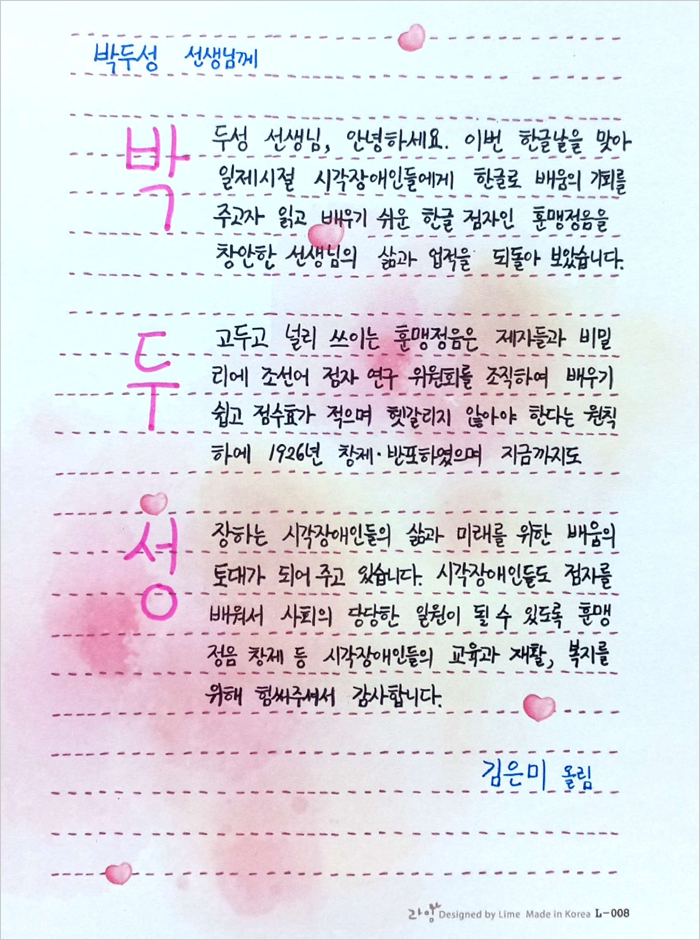

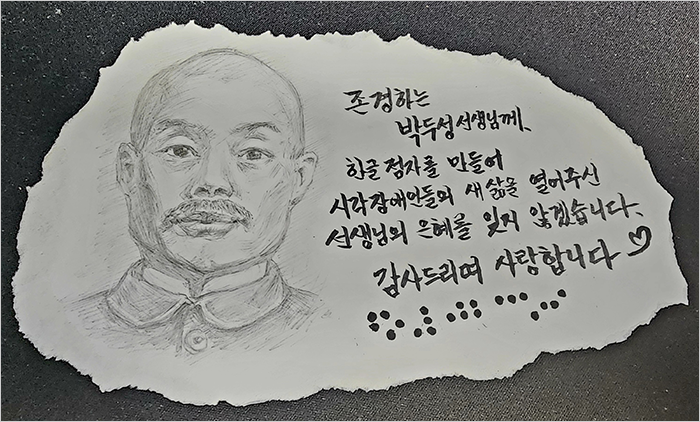

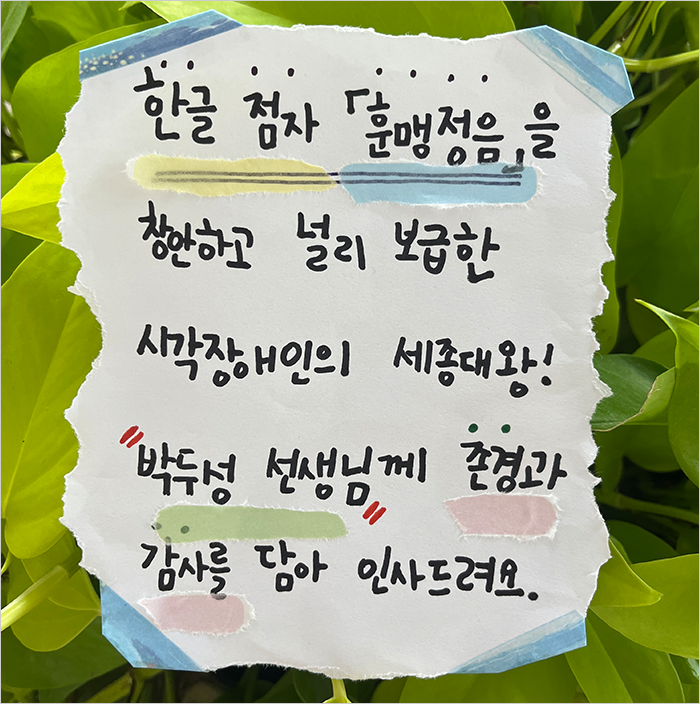

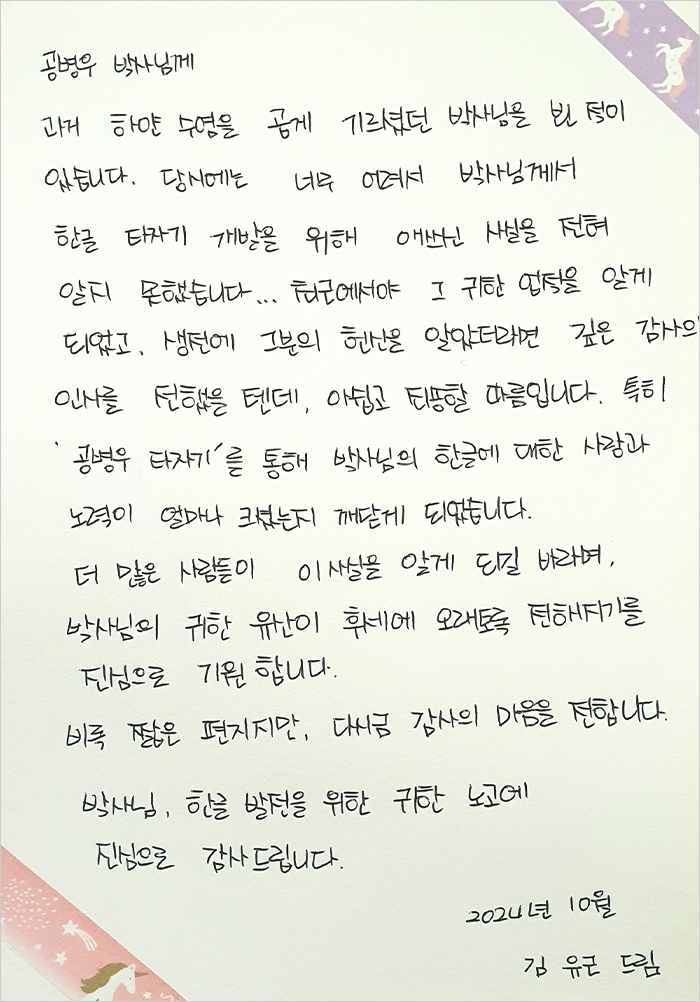

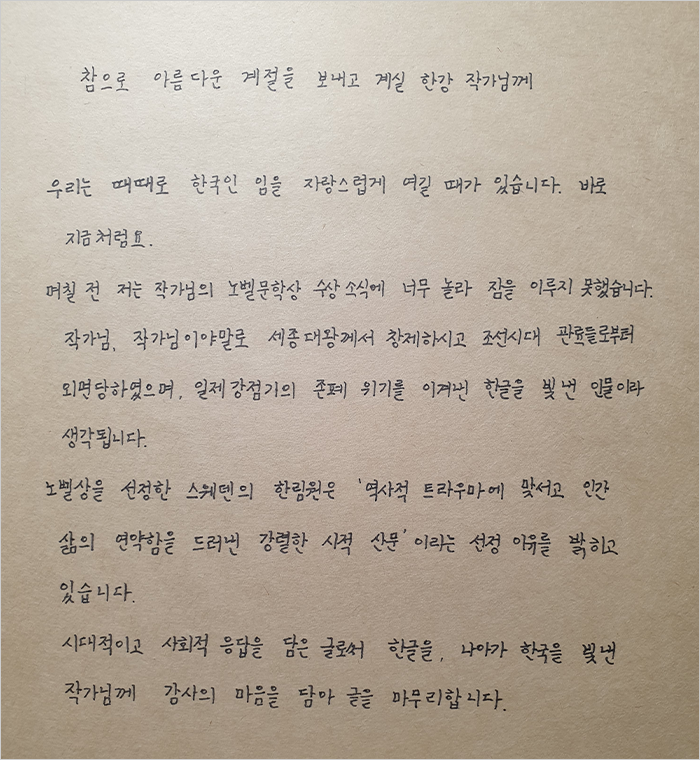

박물관은 지금 “한글을 빛낸 인물들에게” 한박웃음 구독자들이 보내온 편지

지금처럼 한글을 자유롭게 사용할 수 있었던 데는

한글을 통해 세상을 바꾸고자 노력하고, 난관 속에서도

한글을 지키려고 애썼던 수많은 분의 노력이 있었습니다.

작년 10월, 한글날을 맞이해 한글을 빛낸 인물들에게

감사와 존경의 마음을 담아 글 또는 그림으로

손 편지 작성하기를 진행했습니다.

그중 정성스러운 손 편지 10개를 소개하며,

한글을 빛낸 인물들에게 다시 한번 감사의 마음을 전합니다.

한글을 빛낸 인물들에게,

오늘을 사는 우리가 건네는 마음

2025년 새해, 시간을 거슬러 한글을 빛낸 위인들 앞으로 구독자들이 보낸 손 편지가 도착했습니다. 한글을 창제한 세종대왕과 그 뜻을 함께 지킨 집현전 학자들, 일제강점기에도 목숨을 걸고 한글을 지킨 주시경 선생, 그리고 시각장애인을 위해 훈맹정음을 만든 박두성 선생 등 구독자들이 한글 위인들에게 전한 감사와 존경의 마음은 손 글씨에 고스란히 담겨, 그들의 발자취를 다시 떠올리게 합니다. 손 편지 속 한글을 지키고 빛낸 이들의 이야기와 진심 어린 마음을 따라가다 보면, 그 소중한 가치를 다시금 느끼게 될 것입니다. 또한 손 글씨가 점점 귀해지는 시대에, 개성 넘치는 손 글씨와 그림의 매력도 느껴보시기를 바랍니다.

<한박웃음 구독자들이 보내온 정성스러운 손 편지와 그림>

한박웃음 2024년 6월 <기획 기사>에서는 문자의 독립을 이루어내신 세종대왕을 비롯하여 국어학자, 시인, 외국인, 교사, 의사, 글꼴 디자이너 등 다양한 분야에서 한글을 지키고 널리 알리기 위해 힘쓴 한글 위인들을 소개했습니다. 기사를 통해 나라가 위기에 빠졌을 때 한글로 나라를 지키려 한 분들, 사회의 편견에 맞서 한글 보급에 이바지한 분들, 한글로 새로운 시대를 펼친 분들의 업적과 정신을 기리며, 지금 우리가 쓰고 있는 한글의 소중함과 가치를 되새겨 보시기 바랍니다.

기획 기사

기획 기사

박물관은 지금

박물관은 지금

소장품 이야기

소장품 이야기

반갑습니다

반갑습니다

한글 이모저모

한글 이모저모

슬기로운 한글 생활

슬기로운 한글 생활