한글 공감

한박웃음 참여 행사

-

참여 행사①

새해 복주머니에 들어갈

참여 행사①

새해 복주머니에 들어갈

한글 유물을 골라주세요! -

참여 행사②

한박웃음과 공식 유튜브

참여 행사②

한박웃음과 공식 유튜브

구독해 보세요! -

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

-

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

소장품 이야기

조선시대 사용하던

백자에도 한글이?

새학기가 시작하고 새로운 책을 받으면 책에 이름과 반 번호, 학급 번호들을 쓰죠? 책 이외에도 다이어리, 볼펜, 공책, 노트북 등 중요한 물건에 다른 사람들 물품과 섞이거나 또는 잃어버리지 않기 위해 이름을 표기합니다.

조선시대에 사용하던 자기에도 이처럼 한자와 한글로 사용처, 수량, 이름 등을 시문하였는데, 이는 그릇을 관리하기 위함이었습니다. 왕실로 공납하던 자기에 명문이 시문되는 기록은 1417년 태종 때 그릇이 유실되는 것을 막고자 함이었습니다.

이후 한글이 반포된 이후 한글 명문은 왕실에서 사용하던 백자에도 나타나기 시작했습니다. 당시 백자는 일반 백성들과 관리들은 사용할 수 없었던 그릇이었는데요, 조선왕조실록에 따르면 1466년 세조가 백자는 관청과 민간에서 사용을 금하며 이를 위반한 사람에게는 죄를 물으라는 기록이 있습니다(조선왕조실록, 1466년 6월 7일). 또한 17세기에는 궁궐에서 사용하던 그릇을 민간에 대여하는 일이 발생하자, 광해군은 백자는 대전에서만 사용할 수 있도록 하였습니다(조선왕조실록, 1616년 4월 23일). 따라서 왕실에서 사용하던 백자를 관리하기 위해 명문을 새기기 시작한 것이죠. 왕실 소용의 도자기에 한자로 시문되던 명문들은 1446년 훈민정음의 반포 이후 한글로도 시문되기 시작했습니다.

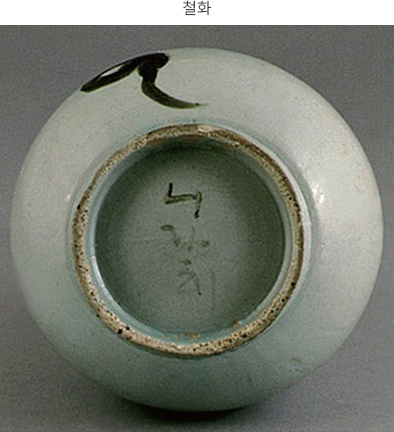

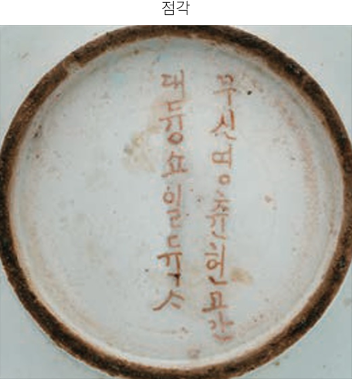

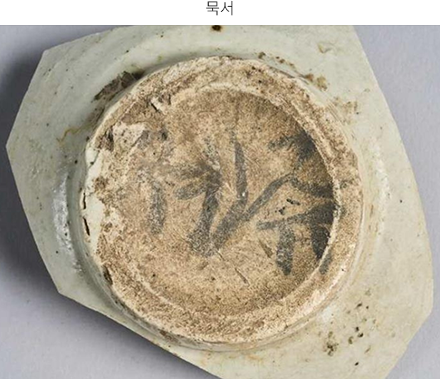

도자기에 한글 명문이 새겨지는 경우는 생산지와 소비지에서 제작되는 두 가지 경우가 있는데요, 먼저 생산지의 경우는 주로 음각, 철화 등으로 명문이 새겨지며, 소비지에서 시문되는 명문들은 점각, 묵서 등의 방식을 사용하였습니다.

그 이유는 그릇의 생산지인 가마터에서는 그릇의 성형과정에서 명문을 부여하기 때문에 조각칼 등의 성형도구나 붓과 같은 도구로 명문을 시문 하기가 용이하기 때문이죠. 그 예로는 전남 광주시 충효동 출토의 <분청자 ‘어존’명 고족배>가 있습니다. 그러나 자기들을 실제 소비하는 과정에는 유약이 시유된 완성된 자기에 명문을 새겨 넣기가 매우 어렵습니다. 그 때문에 유약층을 쪼아내는 점각이나, 유약이 칠해져 있지 않은 부분에 먹으로 원하는 명문을 부여하는 방식을 취할 수 밖에 없는 것이죠.

<생산지>

▲ <분청자'어존'명고족배편>, 조선, 16세기 초,

▲ <분청자'어존'명고족배편>, 조선, 16세기 초,

전남 광주 충효동가마터 출토, 국립광주박물관

▲ <백자철화수뉴문병>, 조선 전기,

▲ <백자철화수뉴문병>, 조선 전기,

국립중앙박물관, 보물

<소비지>

▲ <청화백자화문대합>, 조선, 19세기,

▲ <청화백자화문대합>, 조선, 19세기,

높이 11.2㎝, 입지름 19.7㎝, 국립중앙박물관

▲ <백자‘졔쥬’명편>, 조선, 16세기,

▲ <백자‘졔쥬’명편>, 조선, 16세기,

국립경주박물관

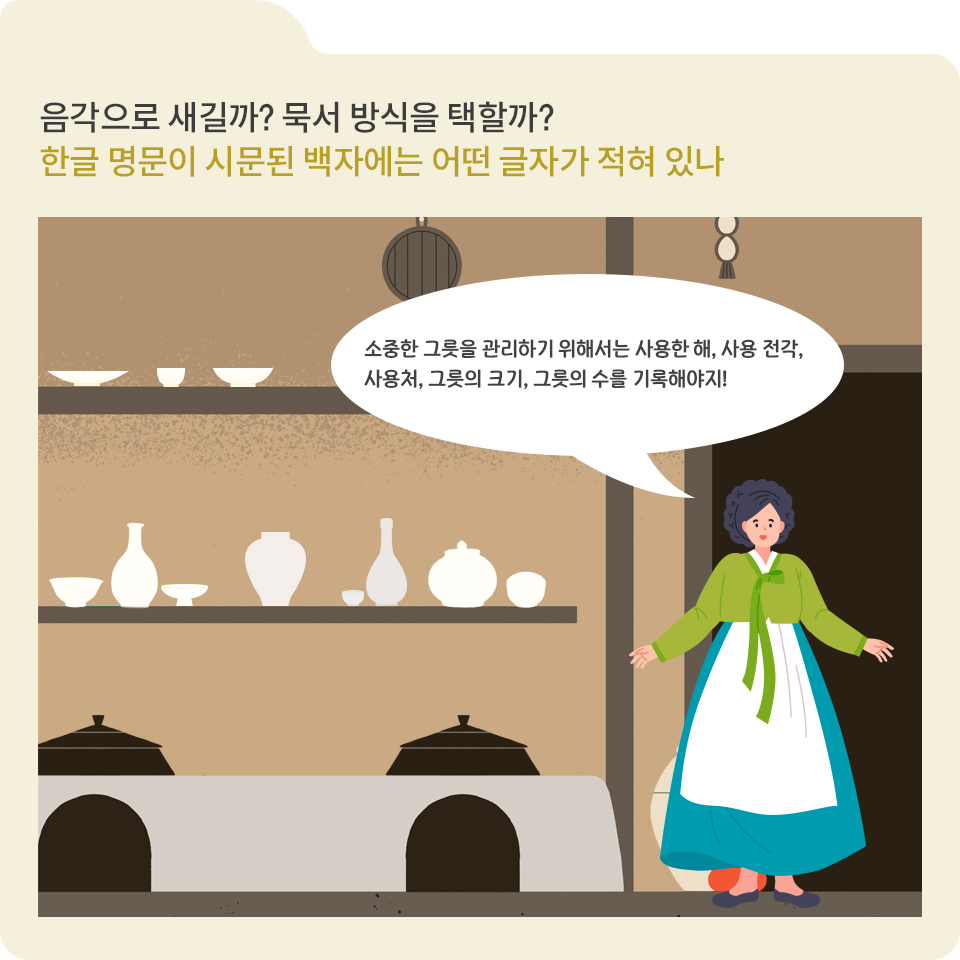

한글 명문이 시문된 백자를 살펴보면, 보통 ‘사용한 해 / 사용 전각 / 사용처 / 그릇의 크기 / 그릇의 수’ 순으로 적힙니다. 이는 국립한글박물관 소장의 두 점의 한글 명문이 시문된 <백자 ‘백졉시대듕소일백듁’명 접시>와 <백자 ‘병신자경뎐고간이뉴십오듁’명 접시>에서도 잘 드러나고 있습니다. 먼저 <백자 ‘백졉시대듕소일백듁’명 접시>는 대중소 크기의 100죽의 백자 접시 중 하나였던 것으로 보입니다. 여기서 ‘듁(竹, 죽)’은 열 벌을 묶어 세는 단위로, 100죽은 1,000개로 추정됩니다. 다음으로 <백자 ‘병신자경뎐고간이뉴십오듁’명 접시>의 사용 시기는 1836년으로 추정할 수 있습니다. 창경궁 자경전(慈慶殿)의 완공은 1778년, 철거는 1865년인데 그 기간 중 병신년에 해당하는 해는 1836년이기 때문입니다.

▲ (좌)<백자 ‘백졉시대듕소일백듁’명 접시>,

▲ (좌)<백자 ‘백졉시대듕소일백듁’명 접시>,

(우)<백자 ‘병신자경뎐고간이뉴십오듁’명 접시>

국립한글박물관

이외에도 국립한글박물관에는 점각으로 ‘졔 돈동’이라 표시된 백자가 소장되어 있는데요, 기형은 굽받침이 긴 형태로, 조선시대에 제기로 사용하던 기형인데 ‘졔’라는 명문이 시문되어 있습니다. 제기의 형태와 유색으로 미루어 18~19세기에 제작된 것으로 추정하고 있습니다.

▲ <백자'졔돈동'명제기접시>, 조선, 18~19세기,

▲ <백자'졔돈동'명제기접시>, 조선, 18~19세기,

높이 6.8cm, 입지름 14.4cm, 국립한글박물관

귀중한 물품에는 이름을 기록하여 잃어버리지 않도록 하는 우리의 습관, 조선시대 왕실의 그릇 관리를 위해서도 사용되고 있었습니다. 새해 새 마음으로 시작하는 2025년 소중한 물품들을 잘 보관하여 추억을 간직할 수 있도록 이름을 적어 보는 건 어떨까요?

기획 기사

기획 기사

박물관은 지금

박물관은 지금

소장품 이야기

소장품 이야기

반갑습니다

반갑습니다

한글 이모저모

한글 이모저모

슬기로운 한글 생활

슬기로운 한글 생활