한글 공감

한박웃음 참여 행사

-

참여 행사①

새해 복주머니에 들어갈

참여 행사①

새해 복주머니에 들어갈

한글 유물을 골라주세요! -

참여 행사②

한박웃음과 공식 유튜브

참여 행사②

한박웃음과 공식 유튜브

구독해 보세요! -

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

-

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

슬기로운 한글 생활

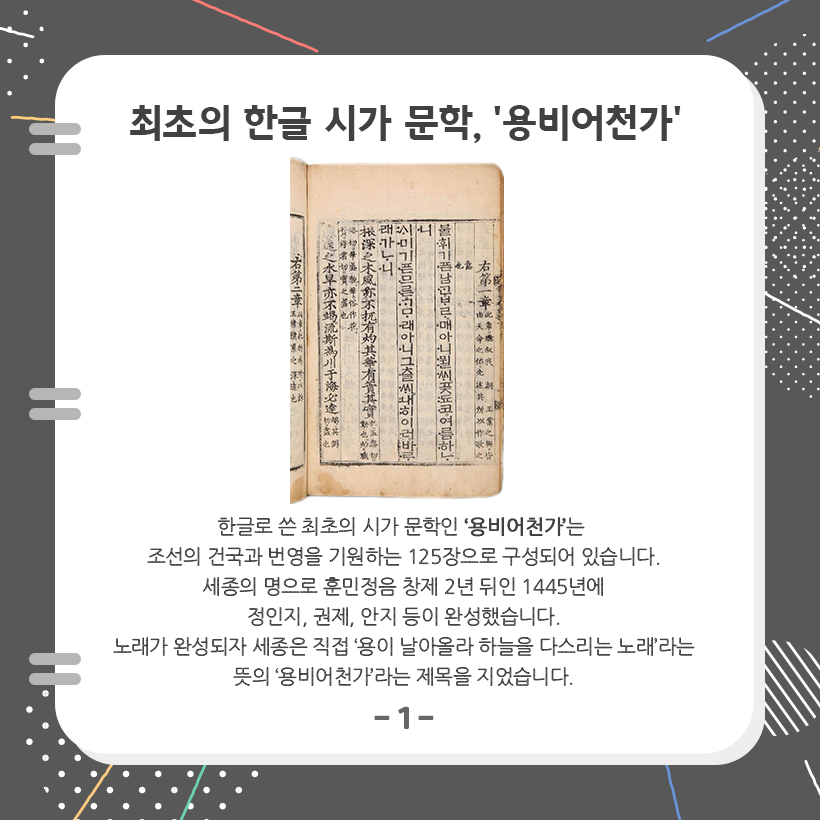

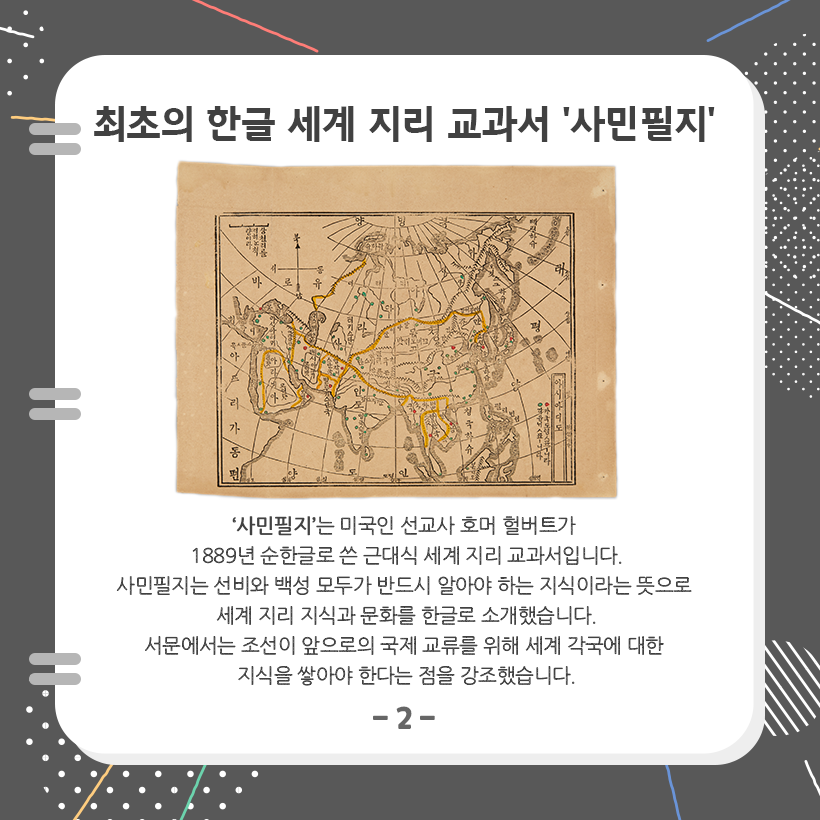

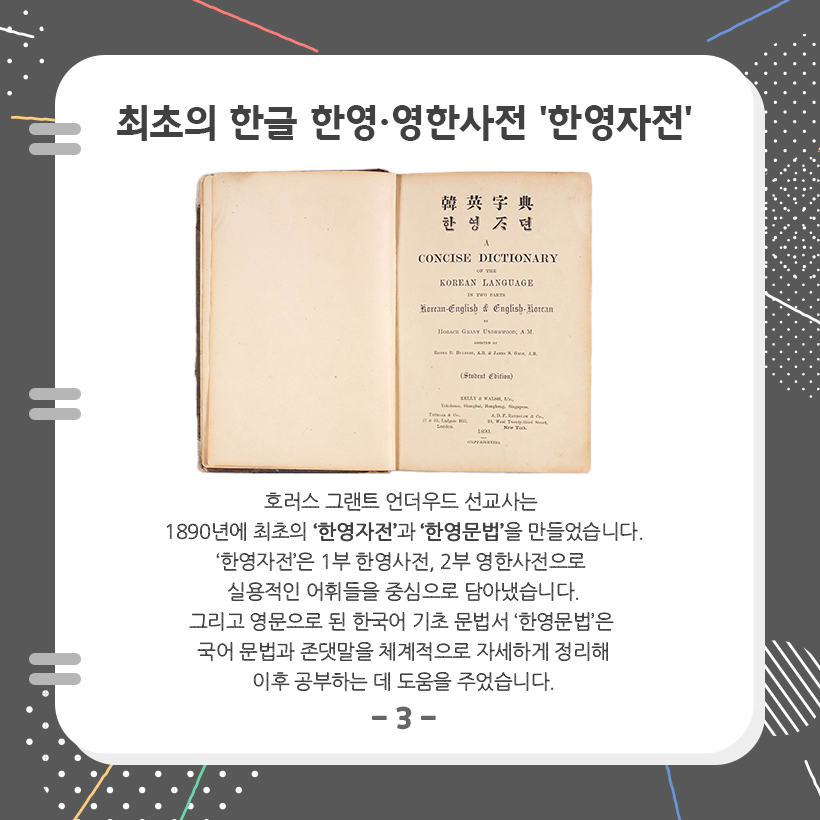

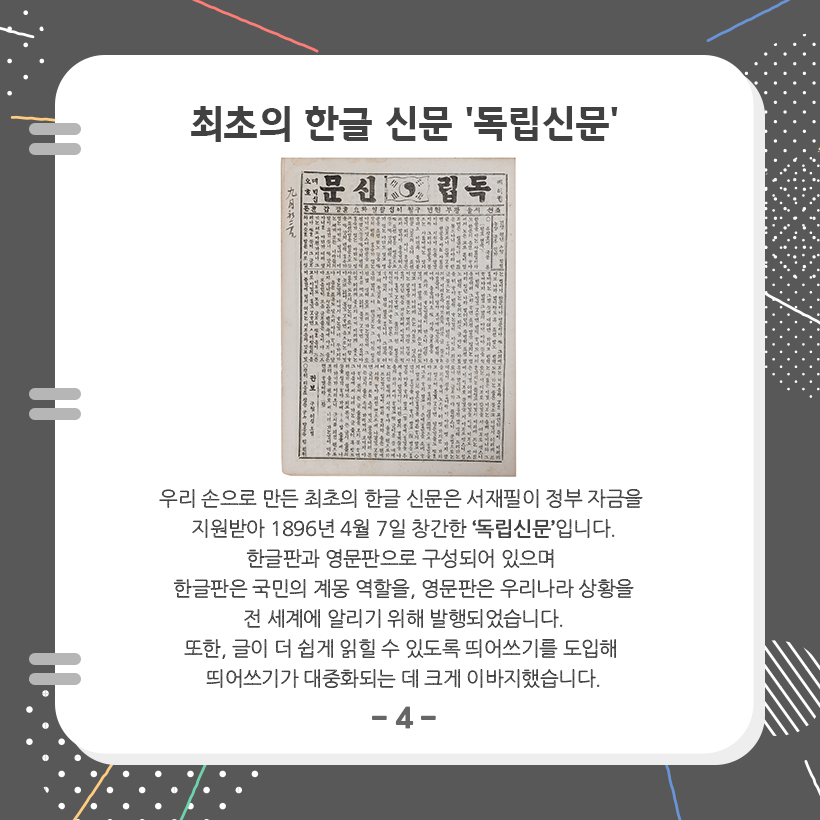

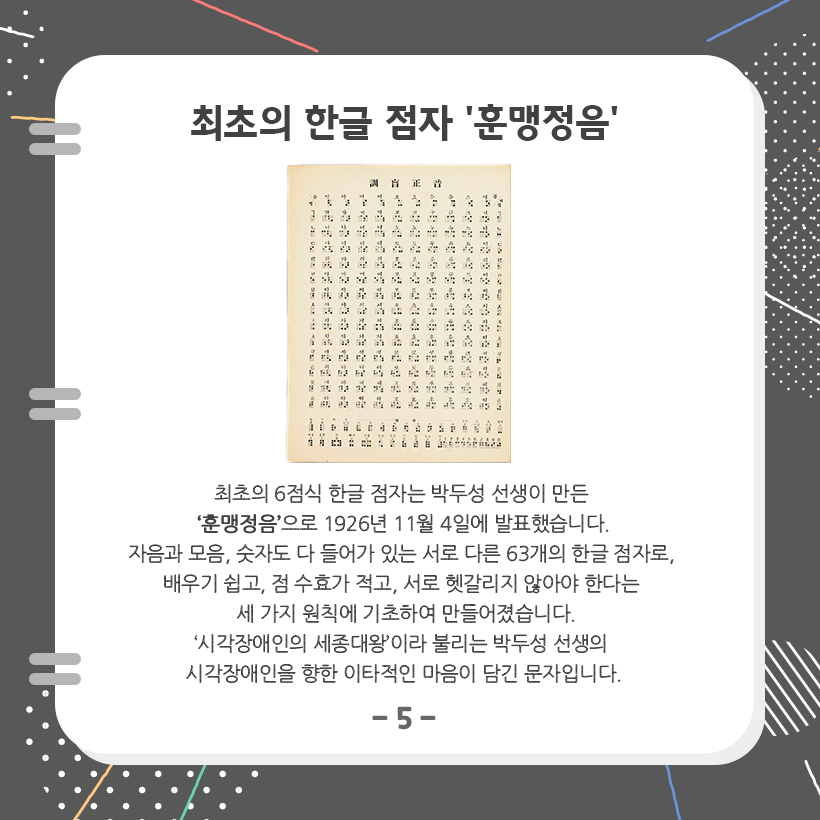

한글의 역사와 함께한

‘최초’의 한글 유물을 소개합니다!

1월은 새롭게 맞이하는 한 해의 첫걸음을 내딛는 달로,

‘처음’이라는 단어가 유독 잘 어울리는 달이기도 합니다.

반가운 마음과 설렘을 안고 맞이하는 새해,

이번 호에서는 한글의 탄생부터

세계인이 주목하는 글자가 되기까지의 기나긴 한글 역사를 돌아보며,

‘처음’, ‘최초’와 관련된 한글 소장품을 소개합니다.

이번 호 슬기로운 한글 생활에서는 한글과 관련된 다양한 ‘처음’의

순간에서 탄생한 유물을 소개해 드렸습니다.

우리의 한글 역사는 도전과 변화를 거듭해 왔지만,

그 속에서도 한글의 소중한 가치를 발견하고 지켜온 노력 덕분에

한글의 우수성이 세계로 멀리 뻗어나갈 수 있었습니다.

새해에는 우리 삶에서 빼놓을 수 없는 한글의 소중함을 되새기며,

우리 일상에서 한글의 아름다움을 함께 나누는 한 해가 되기를 소망합니다.

기획 기사

기획 기사

박물관은 지금

박물관은 지금

소장품 이야기

소장품 이야기

반갑습니다

반갑습니다

한글 이모저모

한글 이모저모

슬기로운 한글 생활

슬기로운 한글 생활