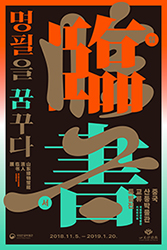

중국 산둥박물관 교류특별전

<청인의 임서>, <명필을 꿈꾸다>

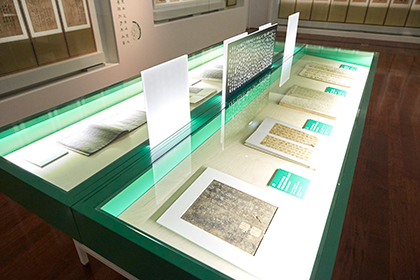

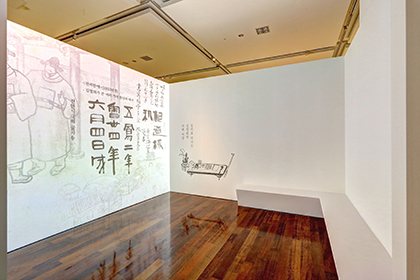

국립한글박물관은 11월 5일(월)부터 2019년 1월 20일(일)까지 17세기 이후 한·중 서예의 공부 방법을 주제로, 중국 산둥박물관 소장품을 소개하는 기획특별전 <청인의 임서>와 국립한글박물관의 <명필을 꿈꾸다>를 개최한다.

▲ 전시장 입구

▲ 전시장 입구

이번 전시는 2014년 국립한글박물관의 개관 이후 개최되는 첫 번째 해외 교류특별전으로 17세기 이후에서 20세기에 이르는 한·중 서예의 ‘임서(臨書, 따라 쓰다)’ 공부 방법을 담았다. <청인의 임서>는 청나라가 법첩(法帖)으로 명필의 글씨를 연마하고 연구하는 첩학(帖學)의 전성기를 맞이하고 다시 고증학을 기반으로 비석 글씨를 연구하는 비학(碑學)으로 변화·발달하는 과정을 담고 있으며, 청나라 대표적 서예가인 왕탁의 1급 임서 작품 등 산둥박물관의 주요 임서 작품 23건 30점을 만나볼 수 있다.

<명필을 꿈꾸다>는 김정희를 전후로 한 조선 후기 서예가들의 주요 임서 작품과 왕실의 한글 임서 문화, 근현대 교육 과정에 반영된 한글 궁체 교육 등에 대한 유물 70건 90점을 소개한다. 그동안 여러 기관에서 서예를 주제로 한 특별 전시가 있었지만, 서예의 글씨 연습 과정인 ‘임서’ 작품을 다루고 그 의미를 조명한 교류특별전은 이번 전시가 처음이다. 이번 전시에서는 유물인 임서작과 원본을 함께 비교할 수 있도록 구성하여, 누구나 쉽게 임서와 원작의 의미를 이해하고 유물을 감상할 수 있도록 기획하였다.

임서, 자신의 서체를 만들어 나가기 위한 연습 과정

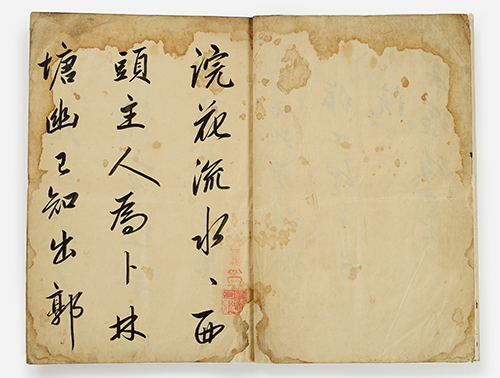

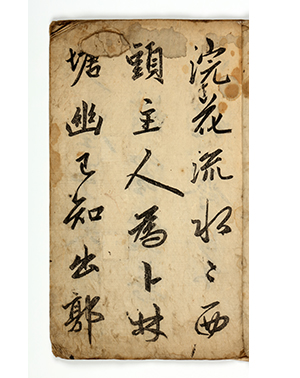

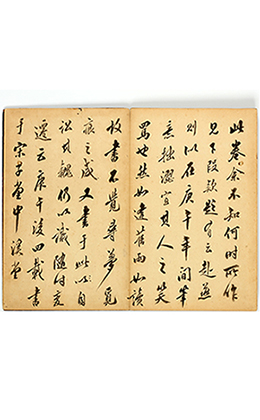

임서(臨書)는 서예 연습 방법의 하나로, 전범이 되는 글씨를 곁에 두고 보며 원본대로 따라 쓰는 방법이자 그렇게 쓴 작품을 가리킨다. 임서의 대상이 되는 글씨를 원본이라고도 하는데, 시대의 흐름에 따라 선호하는 대상은 변화해왔다. 임서는 선인의 뜻과 정신을 배우고 전통적인 필법을 익히는 과정이므로 훌륭한 서예가가 되기 위해서는 수없이 임서를 반복해야 한다. 그러한 모방의 반복을 거친 다음에야 자신만의 서체를 완성할 수 있다. 아래에 보이는 ≪기오재희묵(寄傲齋戱墨)≫은 조맹부의 ≪완화유수첩(浣花流水帖)≫을 김우형이 따라 쓴 글씨로, 이 둘은 임서(臨書)와 원본(原本)의 관계이다.

▲ 조맹부의 ≪완화유수첩≫을 김우형이 따라 쓴 글씨

▲ 조맹부의 ≪완화유수첩≫을 김우형이 따라 쓴 글씨

1687년/53.5×36.4/경기도 유형문화재 제293호/수원박물관

▲ ≪완화유수첩 ≫

▲ ≪완화유수첩 ≫

원(元) 13~14세기/33.2×20.2/수원박물관

전시에서는 청나라와 조선의 주요 서예가들이 남긴 임서 작품을 감상할 수 있다. <청인의 임서>에서는 청나라 초기, 중기, 말기로 나누어 서풍의 변화를 소개한다. 청나라 초기를 다룬 1부에서는 명나라 서예의 전통인 첩학을 계승하는 과정 및 첩학을 선호하는 사회적 분위기를 소개한다. 청나라 중기를 다룬 2부에서는, 첩학이 전성기를 맞이하고 학자들이 사상 통제로 인해 고증학으로 전향하면서 비학이 발전해 가는 과정을 조명했다. 3부인 청나라 말기에 이르면 첩학과 비학이 공존하고, 해서와 행서에 북비(北碑)의 요소를 추가하여 비학 서예 창작의 새 지평을 열게 되는 과정이 다루어진다.

비학에서 첩학으로, 서예사의 흐름과 임서 작품들

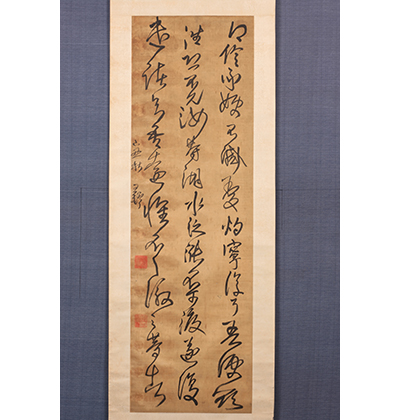

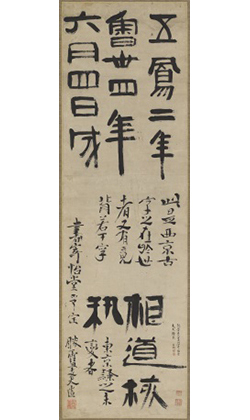

▲ 왕휘지의 ≪득신첩≫을 왕탁이 따라 쓴 글씨

▲ 왕휘지의 ≪득신첩≫을 왕탁이 따라 쓴 글씨

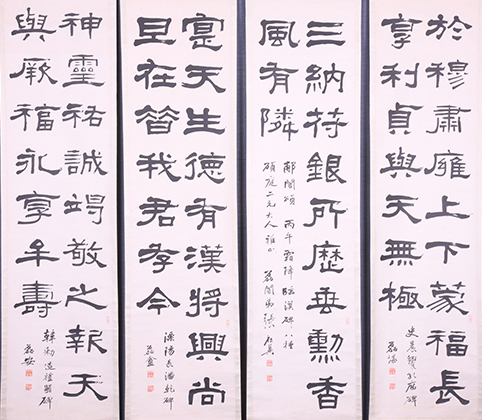

▲ 한나라 시대의 비석을 장조익이 따라 쓴 글씨

▲ 한나라 시대의 비석을 장조익이 따라 쓴 글씨

서예 공부 방법인 첩학과 비학의 흐름은 전시 도입부에 전시된 유물과 마지막 부분에 전시된 유물의 서체를 비교해 보면 그 차이를 확연히 느낄 수 있다. 1부 가장 첫 번째로 전시된 유물인 ‘왕휘지의 ≪득신첩≫을 왕탁이 따라 쓴 글씨’는 초서로 쓰여 있지만, 3부의 가장 마지막에 전시된 ‘한나라의 비석을 장조익이 따라 쓴 글씨’는 예서로 쓰여, 첩학 중심의 청나라 초기에서 비학이 중심에 자리 잡은 청나라 말기의 흐름을 한눈에 알 수 있다.

▲ 원작품과 비교할 수 있게 전시된 <청인의 임서>와 <명필을 꿈꾸다>

김정희가 따라 쓴 글씨에서 느껴보는 비학과 첩학의 흐름

▲ 김정희가 27세 무렵

▲ 김정희가 27세 무렵

왕희지의 ≪난정서≫를 따라 쓴 글씨

1812년경/28.5×18.1/玄溪精舍

▲ 전서를 생각하며 한나라의 예서를 쓴

▲ 전서를 생각하며 한나라의 예서를 쓴

김정희 글씨(篆意漢隷)

1853년경/간송미술관

▲ 한나라 전서를 모아 쓴

▲ 한나라 전서를 모아 쓴

김정희 글씨(漢篆殘字)

1853년경/간송미술관

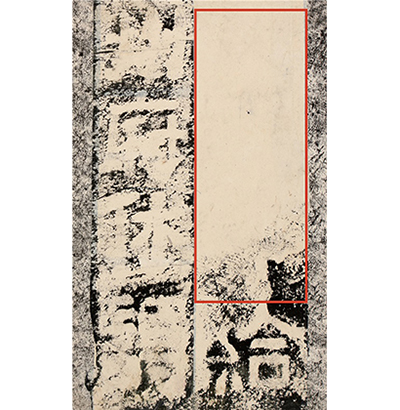

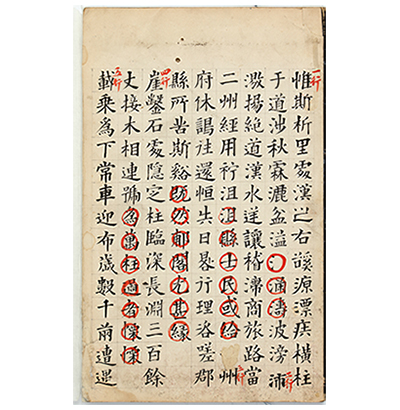

위 그림은 김정희가 20대에 쓴 임서와 왕희지의 ≪난정서≫를 따라 쓴 글씨이다. 이 서첩은 자하 신위와 연경에 갈 무렵인 1812년경에 쓴 것으로 추정된다. 아래 그림은 김정희가 68세 무렵 조카인 조면호(趙冕鎬)를 위해 써 준 것으로 2종의 한나라 예서의 잔자(殘字)를 쓴 것이다. 김정희는 중국 연경에 가서 옹방강 등 당대 학자들과 교류하고 금석학을 연구하였기에 그가 쓴 글씨에도 비학의 영향이 남아 있다. 중국 후한(後漢) 영제(靈帝) 건녕(建寧) 5년(172년)에 새긴 ≪부각송(郙閣頌)≫의 탁본첩에는 ‘동경추사동심정인(東卿秋史同審定印)’, ‘추사진장(秋史珍藏)’이 남아 있다. 청나라 학자 섭지선(葉志詵, 1779〜1863)이 김정희에게 보내 준 것임을 알 수 있다. ≪부각송(郙閣頌)≫은 김정희를 중심으로 한나라 예서가 유행하던 19세기에 우리나라에 유입되어 유행했던 비첩 중의 하나이다. 붉은 원으로 표시한 글자는 탁본에서 빠진 비석의 글자를 김정희가 고증해 넣은 것이다.

▲ 한나라 ≪부각송≫ 탁본첩

▲ 한나라 ≪부각송≫ 탁본첩

▲ 한나라 ≪부각송≫ 탁본의 글자를 김정희가 고증한 글

▲ 한나라 ≪부각송≫ 탁본의 글자를 김정희가 고증한 글

18세기/27.6×17.0/추사박물관

다양한 체험물과 함께하는 전시

이번 전시에서는 다양한 영상과 체험물을 즐길 수 있다. 손끝을 벽에 대면 글씨가 써지는 인터렉티브 영상을 통해 전서, 예서, 해서, 행서, 초서로 이어지는 서체의 변화 과정을 느낄 수 있다. 이외에도 한글 서체를 따라 쓰는 체험, 거울 앞에서 서사상궁과 사자관이 된 자신의 모습을 촬영하는 체험 등 디지털 체험과 아날로그 체험을 고루 즐길 수 있도록 배치되어 있다. 또한 김정희의 생애 속에서 임서를 다룬 영상은 임서를 통해 김정희가 ‘추사체’에 이르는 과정을 담는다. 이번 전시를 통해 ‘따라 쓰기’ 라는 임서(臨書)가 모방에서 시작하지만 거듭된 연습을 통해 창작의 단계인 ‘명필의 길’에 이르게 하는 과정임을 느낄 수 있다.

▲ 김정희의 생애 속에서 글씨 연습 노력을 엿볼 수 있는 영상

▲ 김정희의 생애 속에서 글씨 연습 노력을 엿볼 수 있는 영상 ▲ 서사상궁과 사자관이 되어 사진을 찍을 수 있는 공간

▲ 서사상궁과 사자관이 되어 사진을 찍을 수 있는 공간

▲ 한자 서체 변화 체험 공간

▲ 한자 서체 변화 체험 공간 ▲ 한글 서체 따라 쓰기 체험 공간

▲ 한글 서체 따라 쓰기 체험 공간

전시 정보

전시명 : <청인의 임서>, <명필을 꿈꾸다>

전시기간 : 2018. 11. 5(월) ~ 2019. 1. 20.(일)

전시장소 : 국립한글박물관 기획전시실(서울시 용산구 서빙고로 139)

| 박물관에서 배우다의 지난 기사 | |

|---|---|

| [2018. 11. Vol.64] | 한글을 느끼고 한글과 즐기다! |

| [2018. 10. Vol.63] | 세계의 글꼴과 문자를 배우다 |

| [2018. 09. Vol.62] | 우리말 사전에 담긴 우리의 삶을 발견하다 기획특별전 <사전의 재발견> |

| [2018. 08. Vol.61] | 무더운 여름방학, 국립한글박물관과 함께 알차게! |

| [2018. 07. Vol.60] | 우리 몸을 언어문화사적으로 보는 최초의 전시<나는 몸이로소이다> |

이번 호 전체 기사 보기