명필을 따라 써야 명필에 이른다

개막식은 내빈 소개에 이어 박영국 국립한글박물관장의 환영사로 시작됐다. 내빈으로는 류자오후이 산둥박물관 부관장, 추궈홍 주한중국대사, 싱야광 산둥성문물국 총합처장, 쟝중화 중국문화원장, 소강춘 국립국어원장, 지병목 국립고궁박물관장, 윤성용 국립민속박물관장, 이우성 문화예술정책실장, 김철민 국립중앙박물관 기획운영단장, 유병하 국립중앙박물관 학예실장, 김기용 대한민국역사박물관 학예실장, 홍윤표 개관위원 등 많은 인사가 참여하여 자리를 빛냈다.

▲ 환영사를 하고 있는 박영국 국립한글박물관장

▲ 환영사를 하고 있는 박영국 국립한글박물관장

박영국 국립한글박물관장은 중국 산둥박물관과 교류협력 특별전을 열게 되어 기쁘다는 말로 환영사를 시작했다. 덧붙여 박영국 국립한글박물관장은 본 전시는 조선과 청, 양국에서 이뤄졌던 ‘임서’를 살펴보는 비교전으로 독특한 형식의 한자 학습인 ‘따라 쓰기’의 전통을 살펴볼 수 있을 것이라 전했다. 따라 쓰기는 모방이다. 모방으로 시작해 어떻게 창조에까지 이르게 되는지 명필의 길에 서서 서예가들이 가졌던 꿈과 이상을 느끼는 시간이 되길 바란다며 환영사를 마쳤다.

▲ 축사를 하고 있는 류자오후이 산둥박물관 부관장

▲ 축사를 하고 있는 류자오후이 산둥박물관 부관장

다음으로 류자오후이 산둥박물관 부관장의 축사가 이어졌다. 임서는 차조를 위한 서체 공부로 서예 학습자들의 평생 과제였다. 그들이 만들어낸 아름다움과 변화 과정을 청대 명필 작품을 통해 느끼는 시간이 되길 바란다며 류자오후이 산둥박물관 부관장은 이번 전시를 통해 한중 양국의 문화교류가 더욱 활발해지길 고대한다고 전했다.

뒤이어 추궈홍 주한중국대사, 이우성 문화예술정책실장의 축사가 이어졌고 이후에는 중국 산둥박물관 장영창 박사와 원광대학교 여태명 교수의 서예 시연이 있었다.

▲ 서예 시연 중인 장영창 박사(좌)와 여태명 교수

기념촬영을 마친 뒤에는 국립한글박물관 전시 해설사를 따라 내빈과 개막식 전 참석자들이 <명필을 꿈꾸다> 기획 전시장을 둘러보며 해설을 듣는 시간을 가졌다. 먼저 <청인의 임서> 전시장은 청나라 초기, 중기, 말기 세 시기로 나뉘어있다. 왕휘지의 ‘득신첩’을 왕탁이 따라 쓴 글씨, 종요의 ‘선시표’를 유삼이 따라 쓴 글씨, 미불의 ‘기위태시첩’을 공계속이 따라 쓴 글씨, 안진경의 ‘다보탑비’를 나언성이 따라 쓴 글씨, 손과정의 ‘서보’를 포세신이 따라 쓴 글씨, 왕희지의 ‘성교서’에서 양계초가 모아 쓴 시 구절 등 다양한 유물이 전시되었다.

▲ <청인의 임서>전시장을 둘러보고 있는 내빈들

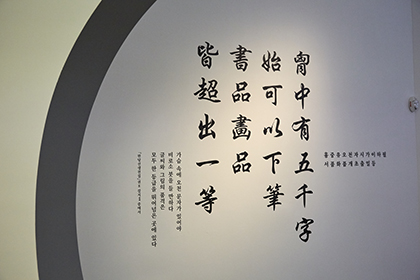

<명필을 꿈꾸다> 전시장은 ‘17~18세기 서예가들의 임서’, ‘19~20세기 서예가들의 임서’, ‘조선 왕실의 임서 문화와 근현대 한글 서예 교육’ 총 3부로 나뉘어있다. 조맹부의 ‘완화유수첩’을 김우형이 따라 쓴 글씨, 동기창의 ‘지상편’을 이광사가 따라 쓴 글씨, 한나라 전서를 모아 쓴 김정희 글씨, 회소의 ‘자서첩’ 일부를 박태유가 따라 쓴 글씨, 주나라 ‘석고문’을 오세창이 따라 쓴 글씨, 궁인 서기 이씨가 쓴 한글 편지, 한글 서예 연습 교본으로 쓰인 영웅 소설, ‘작성비룡’ 들 다양한 유물이 전시되었다.

▲ <명필을 꿈꾸다>전시장을 둘러보고 있는 박영국 국립한글박물관장과 내빈들

왕희지는 한중 서예사에서 자신만의 서체를 완성한 '서성'으로 추앙되는 인물이다. 그의 글씨는 아들인 왕헌지, 조맹부 등으로 이어져 중국 서맥의 기틀을 다졌다. 조맹부를 계승한 조선의 서예가들은 명필이 되기 위해 왕희지의 글씨를 임서하는 것이 일반이었다고 한다. 본 전시에는 임서 작품뿐만 아니라 모서 작품도 전시되었다. 모범이 되는 글씨를 찾아 익히면서 자신의 글씨를 만들어 나가는 것이 임서라면 모서는 글씨 위에 투명한 종이를 깔아 글씨의 윤곽선을 따라 그리는 것으로 쌍구라고 불렸다. 이러한 작품 말고도 미군정기 초등용 글씨 연습 교본(1949), 1차 교육과정기 초등용 글씨 연습 교본(1955), 2차 교육과정기 글씨 연습 교본(1970) 등이 함께 전시됐다.

전시 해설을 마친 뒤에는 내빈과 전 참석자들이 함께 다과를 나누는 시간을 가졌다. 내빈들의 덕담으로 건배를 하며 중국 산동박물관 교류 특별전의 성공적인 개막을 축하했다. 이 전시가 예술 분야뿐만 아니라 모든 분야에서 양국이 교류하고 협력하며 돈독한 관계를 이어나가는 기념비적인 전시가 되기를 바란다.

▲ <명필을 꿈꾸다> 전시장 내부

| 박물관을 느끼다 1의 지난 기사 | |

|---|---|

| [2018. 11. Vol.64] | 세종학당 우수학습자, 국립한글박물관 방문기 |

| [2018. 10. Vol.63] | 사전에 담긴 우리말로 우리 시대를 살피다 |

| [2018. 09. Vol.62] | 광복 기념 특별해설, 한글 이야기 |

| [2018. 08. Vol.61] | 가깝고도 먼 우리 몸의 역사를 느끼다 |

| [2018. 07. Vol.60] | ‘찾아가는 국립한글박물관’으로 체험하는 한글 |

이번 호 전체 기사 보기