1443년에 만들어진 훈민정음은 한글이라는 이름으로 지금까지 널리 쓰이고 있다. 정보화 시대에 발맞춰 오늘날 한글은 손으로 쓰이는 것보다 디지털 기기에서 더 많이 쓰이고 있다. 지금 우리는 이러한 현상을 당연하게 인식하고 있다. 하지만 디지털 기기와 한글이 처음 만났을 때에는 그렇지 않았을 것이다. 디지털 기기도, 한글도 서로 당황하지 않았을까? 정보화 시대를 맞이하며 예부터 쓰인 우리 한글을 디지털화하는 작업은 분명 쉽지 않았을 것이다. 일상생활에서 디지털 기기를 통한 한글 사용이 당연하게 여겨지기까지 어떠한 일들이 있었는지 살펴보자.

컴퓨터, 한글을 만나다

컴퓨터는 유입되는 정보를 0과 1로 이루어진 숫자로 이해한다. 이러한 컴퓨터의 기호 체계를 코드라고 하는데 컴퓨터가 우리나라에 처음 들어왔을 때에는 알파벳밖에 사용하지 못했다. 컴퓨터에서 한글을 사용하기 위해 한글을 컴퓨터의 기호 체계로 표현한 것을 한글 코드라고 한다. 한글 코드는 언제, 어떻게 만들어졌을까? 우리나라에서 컴퓨터로 한글을 처리한 첫 번째 사례는 고지서라고 한다. 그즈음인 1970년대 중·후반, 1980년대 초반에 컴퓨터에서 한글을 사용할 수 있게 해 주는 한글 코드가 본격적으로 만들어지기 시작하였다. 당시는 컴퓨터가 널리 쓰이던 시절은 아니고 특정한 용도를 위해 특정한 곳에서만 컴퓨터가 쓰였다. 개인용 컴퓨터가 나오면서 3~4종의 컴퓨터 모델이 많이 팔렸는데 컴퓨터마다 구조가 달라 서로 다른 형식으로 한글을 썼다. 즉 한글 코드가 통일되어 있지 않고 저마다 다른 여러 개의 코드들이 쓰이고 있었던 것이다.

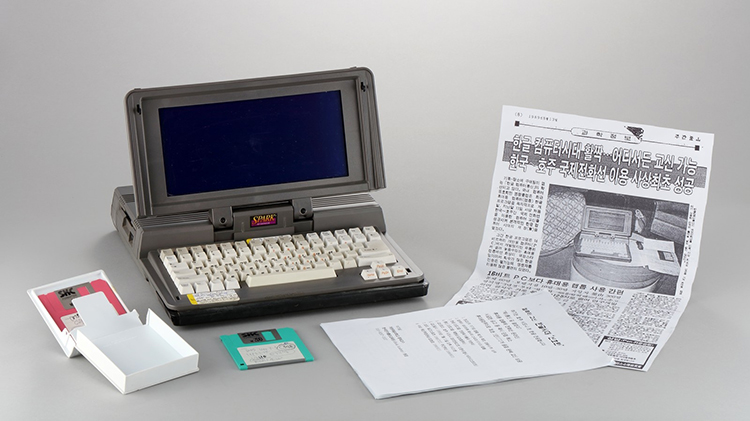

▲ 삼보 트라이젬 20. 삼보컴퓨터에서 개발한 8비트 애플 호환 기종으로 1982년부터 1983년 말까지 약 6천여 대가 판매되었다.

▲ 삼보 트라이젬 20. 삼보컴퓨터에서 개발한 8비트 애플 호환 기종으로 1982년부터 1983년 말까지 약 6천여 대가 판매되었다.

그러던 중 1980년대 후반, 정부 차원의 주민 등록 전산화를 계기로 통일된 코드가 만들어졌다. 정부는 주민 등록 정보를 컴퓨터에 넣어 처리하고자 9,000자 정도의 글자를 넣을 수 있는 체계를 마련하였다. 하지만 현대 한글 자모로 조합 가능한 글자 11,172개를 전부 넣을 수 없다는 것이 문제였다. 그래서 책이나 신문을 모아 글자가 쓰이는 빈도를 확률로 계산하여 2,350자의 한글을 선정하였다. 이 정도의 글자면 99.999%의 확률로 한글을 표현할 수 있다고 했는데 이는 1만 자 중에 한 글자 정도가 빠지는 확률이다. 여기에 한자 4,888자와 각종 기호 960자를 추가해 도합 8,800여 자를 선정하여 국가 표준 코드를 만들었다.

1987년에 제정된 이 코드는 한글로 쓸 수 있는 글자 11,172개 중 2,350개만 포함하고 있었기 때문에 실제로 사용할 때 컴퓨터로 쓸 수 없는 글자가 생겨났다. 또 이 시기는 아이의 이름을 한글로 짓는 것이 유행하던 때였는데, 이름에 들어가는 글자를 컴퓨터로 쓸 수 없어 출생 신고를 할 수 없는 경우까지 생겼다. 그러자 이 표준 코드에 대한 비판이 일기 시작했다. 우리가 사용하는 글자 11,172자가 전부 담긴 문자 세트를 만들자고 수많은 컴퓨터 전문가들이 정부를 대상으로 설득하기도 하고 청와대에 탄원하기도 했다. 그렇게 해서 1992년 12월, 현대 한글 11,172자가 모두 들어간 코드 체계가 복수 표준으로 정해졌다.

컴퓨터로 내 이름을 쓸 수 없다고?

위와 같은 과정을 거치는 동안 웃지 못할 일들도 많았다. 2,350자의 한글로는 자신의 이름을 표현하지 못해서 자신의 이름을 행정 전산망에 올리지 못해 불편과 아픔을 겪었던 소녀가 있었다. 그녀의 이야기를 들어보자.

그녀의 이름은 ‘서설믜’ 하나지만 컴퓨터로 쓴 이름은 ‘서설므ㅣ’, ‘서설#489027;’, ‘서설?’, ‘서설’, ‘서설미’로 4~5개가 된다. ‘설믜’는 눈썰미의 옛말로 지혜롭다, 눈썰미가 있다는 뜻을 담고 있는 이름이다. 주민 등록 등본의 표기는 ‘서설므ㅣ’였는데 학교에 등본을 가지고 갈 때마다 그녀는 자신의 이름이 잘못 나왔다고만 생각했다. 그녀가 처음으로 불편함을 느낀 것은 초등학교 6학년, 통장을 개설할 때였다. 창구 직원이 그녀의 이름을 컴퓨터로 쓰기 위해 수차례 시도했지만 결국 실패했다. 하는 수 없이 ‘서설미’로 통장을 개설했다.

학교 성적 통지표에 이름이 제대로 나오지 않는 것은 흔한 일이었다. 고등학교 때에는 전산 담당 선생님이 그녀의 이름을 제대로 나오게끔 하기 위해 무려 200만 원을 들여 전산 프로그램을 새로 사기도 했다. 학창 시절 그녀의 가장 큰 걱정은 수능을 볼 때 ‘자신의 이름을 어떻게 표기해야 하는가’였다. 이름 표기 때문에 성적 처리가 잘못될 수도 있기 때문이다. 중학교 때 만든 여권에는 손글씨로 이름을 고치기도 하였다. 그래서 해외로 여행을 나가면 여권 위조로 오해를 받지는 않을까, 잘못한 것도 없이 항상 가슴을 졸였다고 한다.

이러한 문제가 생겼던 이유는 무엇이었을까? 컴퓨터에서 한글을 표현하는 방법으로는 완성형과 조합형 두 가지가 있다. 완성형은 자주 쓰는 글자가 이미 완성되어 있는 방식이고 조합형은 자음 글자와 모음 글자를 각각 조합하여 쓰는 방식이다. 위에서 살펴본 1989년의 한글 코드는 완성형이고, 1992년 복수 표준으로 인정된 한글 코드는 조합형이다. 조합형 한글 코드가 복수 표준으로 인정되었음에도 위와 같은 불편이 오랫동안 지속된 것은 이미 완성형 한글 코드가 널리 쓰이고 있었기 때문이다. 주민 등록 등본과 주민 등록증에 ‘서설므ㅣ’란 이름을 갖고 있던 그녀는 2007년에야 자신의 이름 ‘서설믜’가 제대로 쓰인 주민 등록증을 받을 수 있었다.

▲ 삼성 SPC-1000. 1983년 정부가 정보산업 육성을 목표로 PC 보급 사업을 실시하면서 교육기관 납품용으로 보급했던 5개 기종 중 하나이다.

▲ 삼성 SPC-1000. 1983년 정부가 정보산업 육성을 목표로 PC 보급 사업을 실시하면서 교육기관 납품용으로 보급했던 5개 기종 중 하나이다.

새 시대가 열리면 그에 대한 새로운 요구가 있기 마련이다. 이러한 요구가 코드에 국한된 일은 아니었다. 컴퓨터로 가장 많이 사용하는 워드 프로세서, 한글을 입력하기 위한 자판, 가독성과 아름다움을 표현하는 폰트 등 디지털 기기 내 한글과 관련한 많은 세부 분야에서 해결해야 할 문제들이 있었다. 지금 우리가 일상생활에서 큰 불편함 없이 디지털 기기로 한글을 사용하고 있는 것은 다양한 분야의 많은 사람들이 기존의 문제점을 해결하고, 보다 편리한 체계를 개발했기에 가능한 일일 것이다. 2019년 새해, 또 다른 시대를 맞이하며 우리 각자가 어떠한 방식으로 한글의 새로운 발전에 기여할 수 있을지 고민해보는 것은 어떨까?

| 한글 나누기의 지난 기사 | |

|---|---|

| [2018. 12. Vol.65] | 우리말을 지킨 독립운동가 정세권 |

| [2018. 12. Vol.65] | 세계로 뻗어 나가는 한글 |

| [2018. 11. Vol.64] | 가르치는 보람 배우는 기쁨 |

| [2018. 11. Vol.64] | 우리말을 지킨 독립운동가 신명균·이윤재 |

| [2018. 10. Vol.63] | 한글날이 10월 9일인 이유는? |

| [2018. 10. Vol.63] | 한글의 시작 훈민정음에서 한글로 |