박물관 공감

한글 공감

한박웃음 참여 행사

-

참여 행사①

한글을 빛낸 인물에게

참여 행사①

한글을 빛낸 인물에게

손 편지로 감사의 마음을

전해보세요! -

참여 행사②

한글날 특집! <2024 한글주간>과

참여 행사②

한글날 특집! <2024 한글주간>과

관련된 문제를 풀어보세요 -

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

-

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

소식지의 이름 ‘한박웃음’은

2018년 공모전에서 당선된 이름으로

‘함박웃음’에서 착안한 이름입니다.

‘한박웃음’에서 ‘한박’은 국립한글박물관을

의미합니다.‘한박웃음’의 글씨는 ‘민체民體’로 유명한

여태명 교수님께서 만들어주셨습니다.

소장품 이야기

일상에 스민 한글

삼각동 가옥의 부엌 집기들

국립한글박물관 개관 전 기증된 한글 자료들은 대부분 서적이나 문서 등이었습니다. 기증 자료 중 드물게 입체 자료가 있었는데, 그것은 기증자 이상억의 소반,목반, 함지박, 다식판입니다. 이 자료가 특별한 의미가 있는 것은 집기들의 밑면이나 측면에 소유주를 알리는 글씨가 한글로 쓰여 있거나 새겨져 있기 때문입니다. 특히, 한글로 소유주를 표시한 점은 한글이 일상생활에서 널리 사용되었음을 보여주는 것입니다. 또한, 기증자와 그 선대가 살아왔던 삼각동(三角洞)의 가옥에서 실제로 사용했기에 더욱 의미가 크다고 할 수 있습니다. 해당 자료들은 부엌에서 주로 사용하던 집기류로 소반 2점, 목반 3점, 함지박 2점, 다식판 1점으로 구성되어 있습니다.

▲ 소반

▲ 소반

식기를 받치거나 식사하고 음식을 운반할 때 사용하는 작은 크기의 상이다.

▲ 목반

▲ 목반

음식을 담아 두거나 옮길 때 쓰는 그릇이다.

크기가 서로 다른 3점으로 포개어 보관할 수 있다.

▲ 함지박

▲ 함지박

나무를 쪼개고 안을 파내서 만든 그릇으로

안쪽은 검은색으로, 바깥쪽은 붉은색으로 칠해져 있다.

▲ 다식판

▲ 다식판

다식(茶食)의 모양을 찍어 내는 도구로 다식판의 위아래 면에는

각각 6개씩 꽃무늬가 정교하게 새겨져 있다.

삼각동은 어디였을까?

삼각동은 북쪽으로 청계천을 접하고 광교에서 넓게 시작하여 동쪽으로 가면서 좁아지는 삼각형 지형에서 유래된 지명으로 조선 초기 한성부 대평방(大平坊)에 속한 지역이었습니다. 1910년 한성부가 경성부로 바뀌면서 경기도에 편입되었고, 대평방의 일부 동을 하나로 병합하면서 삼각정(三角町)으로 개편되었습니다. 1943년 구(區)제도가 실시되면서 삼각정은 경기도 중구의 관할이 되었고, 1946년 경기도에서 중구가 분할되고 서울시 중구로 승격되었으면서 ‘삼각동’ 개칭되었습니다.

▲ 경성정밀지도 대한민국역사박물관 소장

▲ 경성정밀지도 대한민국역사박물관 소장

남산골에 있는 삼각동 가옥

현재 삼각동 가옥은 서울특별시 중구 필동에 있는 ‘남산골한옥마을’에 있으며, 명칭은 ‘삼각동도편수이승업가옥(三角洞都片手李承業家屋)’으로 서울특별시 민속문화재로 지정되어 있습니다. 이 가옥은 조선 후기 경복궁 중건 공사 당시 도편수를 맡은 이승업이 지은 것입니다. 그는 당시 중류층이 거주하던 청계천 광교 근처에 대지를 마련하고, 경복궁의 중수에 쓰이던 자재를 일부 사용해 가옥을 지은 후 거주하였다고 합니다. 이후 1889년 기증자의 증조부가 가옥을 사들였고, 1970년 조흥은행에 소유권이 넘어가기 전까지 그와 후손들이 거주 하였다고 합니다. 가옥은 원래 광교 근처 삼각동 36번지에 있었는데, 건축학적 가치를 높게 평가받아 1998년 ‘남산골한옥마을’을 조성하며 현재의 위치로 옮겨 세웠고 현재의 이름으로 바뀌게 되었습니다. 당시 삼각동에서 규모 있는 한옥으로 전해지지만, 지금은 안채와 사랑채만 복원되었습니다.

사랑채와 안채

기증자의 집안이 번성했던 당시 잔치를 하거나 외부 손님을 대접하는 일이 많아 외부에서 부엌 집기들을 빌려 오거나 집기를 밖으로 내어가는 일이 빈번했다고 합니다. 이러한 상황에서 집기들이 외부로 나갔다가 다시 돌아오는 과정에서 혼동을 피하고자 소유자의 이름을 명확히 표시하는 것이 중요했습니다. 당시 집안의 부인들이 이러한 작업을 했을 것으로 보이며 그 이유는 부엌과 관련된 일들이 주로 여성들의 책임이었기 때문입니다. 또한, 한글로 소유자를 기재한 것은 당시 한글이 누구나 쉽게 읽고 쓸 수 있는 문자였고, 특히 여성들 사이에서 널리 사용되었기 때문으로 추측됩니다.

집기 밑면에 쓰여진 ‘삼각뎡’

▲ 소반

▲ 소반

▲ 목반

▲ 목반

▲ 함지박

▲ 함지박

이게 왜 여기 있지? ‘슌화궁’이 새겨진 다식판

삼각동 가옥에서 사용하던 집기 중 특이한 것은 소유주가 '삼각뎡'이 아닌 '슌화궁'이라고 한글이 정교하게 새겨져 있는 다식판 하나가 포함되어 있다는 점입니다. 기증자는 다식판이 삼각동 가옥에서 오랜 시간 사용되었다고 합니다. 삼각동 가옥이 있던 광교 근방에서 그리 멀지 않은 거리인 인사동에 ‘순화궁(順和宮) 터’가 남아있는 것으로 보아 순화궁에서 다식판을 빌려 사용하고 돌려주지 못한 것으로 추정된다고 합니다.

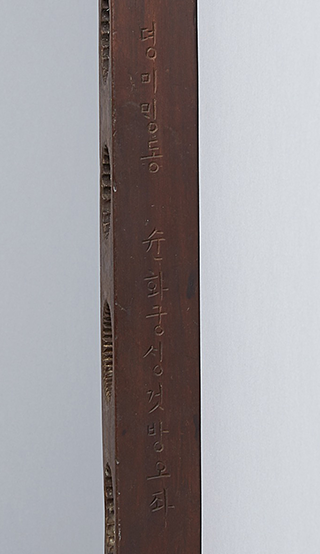

▲ 다식판 측면

▲ 다식판 측면

측면에 한글로 ‘뎡미ᄆᆡᆼ동 슌화궁ᄉᆡᆼ것방오좌’라고 새겨져 있는데 이는 ‘정미년 추운 겨울 순화궁 생과방에서 쓰던 5좌’라는 뜻이다.

한자리에 모인 순화궁 집기

▲ 한글로 ‘슌화궁’ 새겨진 목반

▲ 한글로 ‘슌화궁’ 새겨진 목반

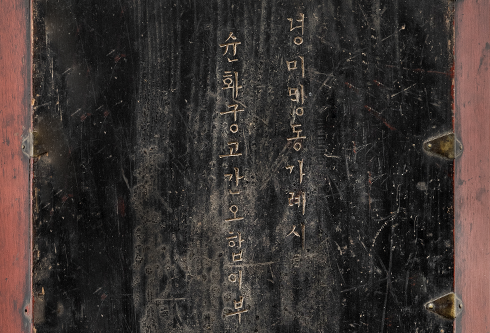

▲ 목반의 밑면

▲ 목반의 밑면

한글로 ‘뎡미ᄆᆡᆼ동가례시슌화궁고간오합이부’라고 새겨져 있다.

이는 ‘정미(丁未)년 겨울 혼인 때,

순화궁(順和宮) 곳간(庫間) 5합 2부’라는 뜻이다

박물관에는 다식판 외에도 다른 경로로 수집된 소장품 중 '슌화궁’이 새겨진 목반 하나가 더 있습니다. 이 목반 역시 밑면에 다식판과 같이 '슌화궁’이라 정교하게 새겨져 있습니다. 오랜 시간이 흘렀지만, 누구나 쉽게 읽을 수 있는 한글 덕에 흩어져 있던 집기들이 다시 한자리에 모이게 된 것은 필연인 듯합니다.

특집 기사

특집 기사

기획 기사

기획 기사

박물관은 지금

박물관은 지금

소장품 이야기

소장품 이야기

반갑습니다

반갑습니다

한글 이모저모

한글 이모저모

슬기로운 한글 생활

슬기로운 한글 생활