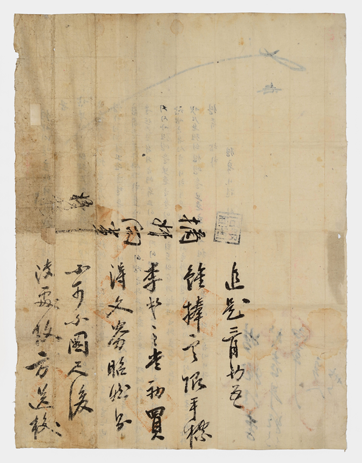

명칭: 서강 내일 과부 박씨 언단

만든이: 과부 박씨 / 서강 내일면 면장 및 고을 사또

시대: 1817년(정축년) 혹은 1877년

‘답답한 놈이 소지(所志) 쓴다.’는 속담이 있다. 소지는 조선시대 소송문서로, 억울한 일을 당한 사람은 이를 관아에 제출해서 처결을 요청할 수 있었다. 소지는 소송을 제기한 사람이 직접 써야 했고, 그 내용은 법리에 맞게 논리적이어야 했다. 그렇지 않으면 관아는 접수를 받아주지 않거나, 접수를 받았더라도 판결 결과가 좋을 리 없었다.

송사는 곧 패가망신이라고 했다. 고단한 송사 과정을 빗대는 말이다. 하지만 누군가 자신의 소중한 것을 빼앗아 가려한다면 가만히 앉아 당하고 있을 수만도 없는 일이다. 일자무식한 사람이더라도 소지를 쓰지 않을 수 없었다.

충청도에 사는 과부 박씨는 친척조차 없이 홀몸으로 온갖 집안일을 돌봐야하는 딱한 처지였다. 박씨의 이러한 형편을 엿보면서 시댁의 선산(先山)을 빼앗으려는 사람이 있었다. 가만히 있다가는 선산을 잃을 판국이었기 때문에 박씨는 소지를 써야했다. 하지만 그녀는 글을 몰랐다. 어렵게 고을 면장에게 부탁을 했다. 그녀는 저간의 사정을 불러주었고, 면장은 이를 한글로 받아썼다.

소지가 관아에 접수되면 원님은 즉시 판결을 내렸다. 그 판결문은 소지 아래 여백에 썼는데, 이를 뎨김(題音)이라고 한다. 원님은 뎨김에 관인을 찍고 소지를 올린 사람에게 되돌려주었다. 박씨가 올린 소지 끝에도 뎨김이 있다. 원님이 박씨에게 내린 뎨김은 이렇다.

원님의 입장에서는 박씨의 주장만 들을 수 없었다. 이희두도 관청에 나오게 하여 대질 심문을 할 요량이었다. 이희두와 박씨를 대질 심문한 후 원님은 추가 판결을 내렸다. 그 뎨김은 박씨가 올린 소지 뒷장에 적혀 있다.

추가 뎨김을 보았을 때, 이희두는 토지 매매 문서를 증거로 제출하여 본래 본인 소유의 땅임을 주장한 것 같다. 원님은 관원인 장교에게 현장 조사를 지시하였다. 그 이후의 소송 과정은 문서가 남아있지 않아서 알 수 없다. 아마도 소송은 길어졌을 것이고, 과부 박씨는 패소했을지도 모른다.

그럼에도 불구하고, 과부 박씨가 의지할 수 있는 유일한 방법은 자신의 억울함을 한글 소지에 담아 제출하는 것이었다. 비록 당시에 한글로 작성된 고아한 철학서까지는 없었더라도, 한글은 늘 힘없는 사람들 편에서 그렇게 함께하였다.

-『세종실록』 세종26년(1444) 2월 20일 기사 중에서.

원고 : 자료관리팀 박준호 학예연구사